【角皿-大】金彩

蒔絵や着物の金彩で行われる振り金という伝統技法で仕上げております。

金銀の箔は豪華な印象で、お祝いやおもてなしの場面でとても重宝します。

職人の手によって丁寧に仕上げています。

模様は偶然的に出来上がるため、1点ずつ異なる唯一無二の特別な魅力をお楽しみいただけます。模様をお選びいただくことはできかねます。

同じデザインの少し小さい正方形の角皿(小)とカップもございます。セットで使うとより一層華やかな食卓になります。ぜひご覧ください。

ガラスコーティングを施しているため、中性洗剤で洗えます。

色:黒

素材:楠、金属箔

塗装:ガラスコーティング

サイズ

W24.0×D16.5×H1.2 cm

重量

185g

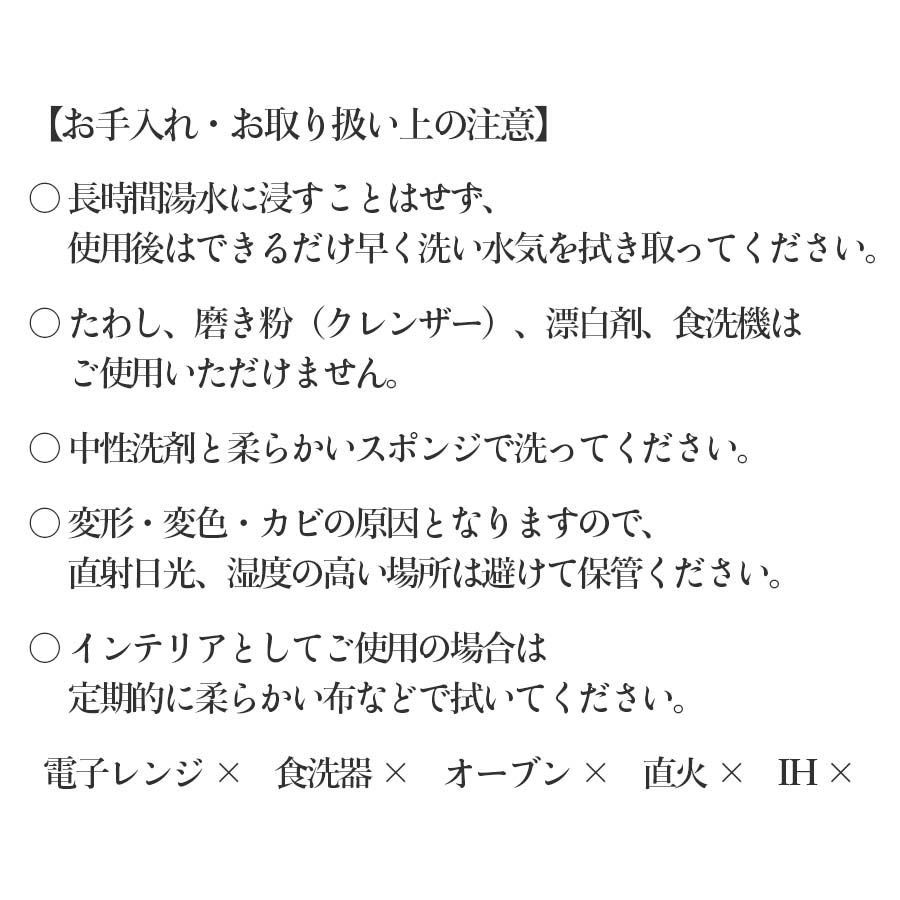

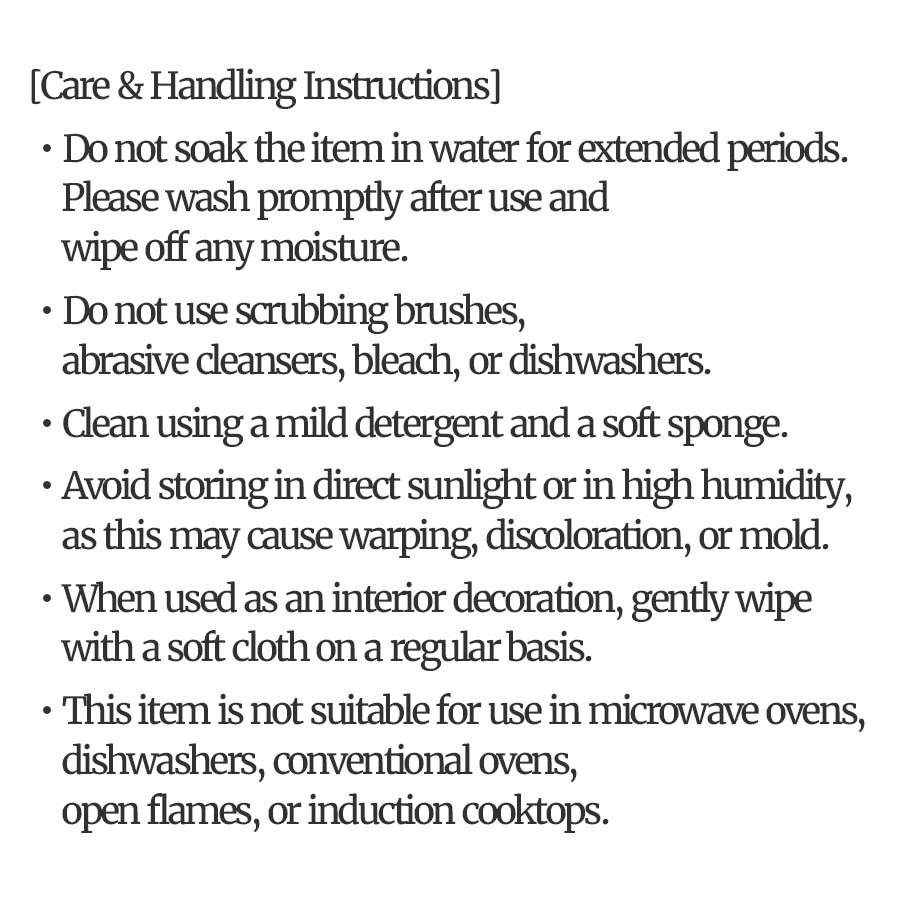

日本国内発送のみ

ショッププロフィール

Sansai

38品

送料(1品ごと): 日本: ¥990 (北海道: ¥990, 沖縄県: ¥990) このショップでは¥30,000以上のお買い物の際に国内配送料が無料になります。

品物はご入金から7日以内での発送を目安にしています。

¥6,600(税込)

ポイント還元

66 SeC

カートへ

Transparency Points

透明性項目

品物のハイライト

この品物の注目して欲しいポイント

文化伝統

人々への愛

匠の技

手作り

後継者不足

生産地

品物が作られた場所

日本、京都府京都市右京区西院西高田町19−4

影響・効果

社会にどんな影響・効果があるのか

Sansaiは、伝統工芸の技術を現代の暮らしに溶け込ませることで、日本のものづくり文化を未来へつなぐ役割を果たしています。

京友禅の染型という、これまで表舞台に出ることの少なかった職人の技術。

その繊細な手仕事と美意識を木製品という新たなかたちに昇華させ、国内外に届けることにより、文化の価値を再発見するきっかけを生み出しています。

また、Sansaiの製品は見た目の美しさだけでなく、使いやすさや機能性にも配慮されており、日常の中に自然に溶け込む「使える工芸」として評価されています。

美しい道具に触れることは、暮らしの中で心を整える時間をもたらし、人々の生活にやさしい彩りを添えます。

こうした日常への寄り添いが、忙しない現代社会において心の余白を生み出す効果をもたらします。

さらに、Sansaiの取り組みは職人の技術継承の面でも重要な意味を持ちます。

着物離れが進む中、染型づくりの技術は消えつつありましたが、木工製品という新たな表現の場を通じてその技術を活かし、次世代へとつなぐ流れが生まれています。

これは、伝統工芸の再定義でもあり、文化を守ることと進化させることの両立に挑む活動でもあります。

Sansaiは、伝統の価値を再発見し、日々の暮らしに小さな豊かさと文化的な意味をもたらす存在です。

そしてそれは、工芸の未来をひらき、社会全体に“手仕事のある豊かさ”を取り戻す一助となると私たちは信じています。

文化遺産・伝統工芸品

認定されている称号、受賞歴等

Sansaiを手掛けるのは三彩工房株式会社。

代表取締役の峪 博(さこ ひろし)は摺型友禅彫刻師として以下の認定をいただいております。

2003年 経済産業省認定 京友禅伝統工芸士

2011年 京都市認定 伝統産業「未来の名工」

2020年 京都府認定 「京の名工」

レア度

品物の希少性

技術や人が特別

希少性の詳細・理由

京友禅の染型を手がけてきた職人の技術と感性を活かして生まれた、唯一無二の木工ブランドです。

長年にわたり着物文化を支えてきた型屋の繊細な手仕事が、木の器や装飾品に姿を変え、現代の暮らしに寄り添います。

伝統を受け継ぎながらも、ほぼ全てを自らの手で仕上げるものづくりは、今では希少な存在となりました。

一つひとつが、ここにしかない価値を宿しています。Sansai

品物一覧を見る

特定商取引法に基づく表記

Story

品物のストーリー

京都の手仕事を、暮らしの中へ

Sansaiは、京友禅の染型づくりをルーツに持つ木工ブランドです。

長年、京都で振袖の染型を手がけてきた私たちは、着物需要の減少を受け、伝統技術を今の暮らしに活かす道を模索する中でSansaiを立ち上げました。

製品は、木材の選定からデザイン、レーザー彫刻、着彩、仕上げまで自社工房で一貫して行い、染型職人の手技と感性を活かした美しい線や図案が特徴です。

着彩には安全性の高い顔料を使用し、仕上げには撥水性のあるガラスコーティングを施しています。

着物や京都らしさを感じるデザインは、海外のお客様からも好評で、軽くて割れにくい木製品は贈り物や旅行のお土産としても人気があります。

Sansaiは、職人の手仕事の温もりや日本の美意識を現代の暮らしの中に届けることを目指し、

伝統を受け継ぎながらも、時代に即した新しいかたちで、“和の美しい暮らし”を提案していきます。

Learn Stories of Makers

「伝統×テクノロジーで着物業界に革命を」

【飾り皿】京友禅尽くし -彩

京の地で誕生し発展してきた、歴史ある伝統工芸品「京友禅」。

京友禅の大きな魅力。それは華やかで豪華な模様、豊かな色彩表現。

結婚式や成人式といった晴れの日などフォーマルな場に着用されることが多い。

そんな京友禅を木工品やアクリル板にレーザー彫刻で描き、身近に伝統を楽しめるような商品を人々に届けている事業がある。

京友禅柄の食器とインテリア小物ブランド「Sansai」を手がける三彩工房は、京友禅の染色方法の一つである型友禅に使用する型を製造する会社だ。「京の名工」を受賞した

峪 博(さこ ひろし)氏が創業し、確かな技術とこだわりで伝統を現代まで繋いできた。

京友禅の型作りで培った技術や美意識を継承・活用し、業界の発展に繋げていきたい。

父が築いてきた会社をもっと大きなものにして、たくさんの人に知ってもらいたい。

父を尊敬し、幼いころから三彩工房を継ぐ決意とともに成長してきた二代目、峪 和久(さこ かずひさ)さん。IT企業で得た知識を活かし、着物離れや少子化で未来がないとされる業界に未来を生み出してきた。

三彩工房の次世代の名工、和久さんの想いとストーリーを聞いた。

「父の背中に憧れて」

和久さんは京友禅発祥の地、京都で生まれた。

父は経済産業省から京友禅伝統工芸士に認定されている名工で、染型製作会社「三彩工房株式会社」を創業した。

起業をした父のもとで育った和久さんの幼少期。前に出てリーダーをするような子供時代ではなく、どちらかといえば人に付いていく性格だったという。

それでも、いつか自分の力で父の会社をもっと大きくしたいという想いがあった。

一人で三彩工房を一から立ち上げ、会社を大きくし、毎日遅くまで働く父の姿を見てとても尊敬していたからだ。

尊敬する父が大切にしているものを、もっとたくさんの人に知ってもらいたかった。

大学卒業後はIT企業に就職。もちろん三彩工房を継ぐ夢を諦めたわけではない。

もし、大学卒業後にすぐ三彩工房に入ると、父と同じことしかできないと思った。

三彩工房を大きくするためには、新しい風を吹かせないといけない。

外の世界で経験を積むため、自分自身で何かを生み出せるようにシステムエンジニアの道を選んだ。

そして28歳の時にIT企業を退職し、三彩工房へ入社した。

「日常に溶け込む京友禅

ー新たな魅力発信で繋がる伝統の未来ー」

社長の息子が突然入社するという状況を職人さんたちは受け入れてくれるだろうか...少しの不安を抱いたが、不安に反して職人さんたちは皆優しく受け入れてくれた。父も喜んでくれた。

狙い通り、ITの知識は業務整理や効率化を図るうえでとても役立った。

今まで感覚的に仕事をしていた部分をデジタルにすることで、仕事の基盤ができた。例えば、どの作業にどれくらい時間がかかるのか、だれがどんな作業をしているのか...

見える化することができるようになった。いろんなことを数値化できたことにより様々な対策にも繋がり、ITを学んだことは間違っていなかったと確信できている。

最初は職人作業に体力が追いつかずIT企業とのギャップを感じたが、4年たった今、職人作業だけでなく、営業や広報など様々な仕事を両立できるようになった。

なにより、一生懸命作ったものを目に見える形として届けることができ、「ありがとう」の言葉を直接もらえることがIT業界とは違う魅力の一つだ。

確かなやりがいを感じながら職人としても成長し、父の大きな背中に一歩ずつ近づけている感覚がある。

三彩工房の事業内容は京友禅の染色方法の一つ、「型友禅」に使用する型製作。

京友禅とは京都の伝統工芸品の一つで、江戸時代に扇絵師の宮崎友禅斎が大成した。色鮮やかで、金や銀なども用いた豪華な模様が特徴だ。

京友禅は20種類以上も制作工程があるため、各工程をそれぞれ専門の職人が分業しておこなうのが主流。三彩工房は型を作る彫刻師の作業を担っている。

型染め友禅は手描きよりも効率的な染色方法ではあるが、摺る色の数だけ型紙が必要になるため1枚の着物に対して数十枚から数百枚ほど型を作成しないといけない。

決して簡単ではなく、技術と感性、こだわりが必要な仕事だ。

三彩工房では、図案に従い小刀や丸キリなどの道具を使って手彫りする切り型から始まり、感光膜を塗布したアルミ枠に図柄を写すシルクスクリーン製版や、PCによるインクジェット印刷用のデータ制作を行っている。

京友禅という伝統を残すためにもなくてはならない型制作だが、時代が進むにつれ着物離れも加速し、伝統継承が危ぶまれる状況になってしまった。

未来がないと言われる業界。だからこそ、未来を感じられる何かがしたかった。

動物の箸置きとコースターのセット

2020年、新たな取り組みとしてレーザー加工機を導入。

数千種類作成してきた着物のデータを活かし、着物の模様を木工品やアクリル板にレーザー彫刻で描く事業【Sansai】を立ち上げた。

手作業だと何日もかかる作業が、レーザー彫刻であれば短時間で大量に製造できる。その分価格も抑えられ、京の伝統をより多くの人に気軽に楽しんでもらえるものができた。

主な商品は木製の飾り皿やカップ、コースター。

和洋中どんなシーンにも馴染むSansaiの商品は、京友禅の世界観を身近に感じさせ、暮らしに彩りを与えてくれる。日本の伝統を感じられることから、外国人観光客からお土産としても人気だ。

Sansaiでは彫刻だけでなく塗装も自社で施している。伝統を伝えるため、機械化されたものだけでなく、手作業の良さも大切にしていきたい。

京友禅の華やかな世界観を届けるだけでなく、職人としてのこだわりにも挑戦し続けている。

現在は外国人だけでなく日本人にももっと知ってもらうため、SNSやPOP UPなどに積極的に取り組んでいる。

商品としての認知度だけでなく、京友禅という世界の魅力や型作りという仕事を多くの人に伝えたい。そしてそれが若い世代に届き、職人の高齢化解消に繋がれば。

京友禅の型作りで培った技術や美意識を継承・活用し、業界の発展に繋げていきたい。

それが三彩工房の願いだ。

「現状維持の先にあるのは衰退。

進化と挑戦、継承が僕の使命」

そして、新たなチャレンジとして新たにギャラリー作成を計画中だ。

今は商品を見たいお客様がいるときは一般家屋のような工房に来ていただいている。

今の方法では、なかなか足を運びにくいし、魅力もつたわりにくいだろう。

ギャラリーができれば、より多くの人にSansaiを知ってもらえるかもしれない。

京友禅の世界観をふんだんに表現したギャラリーを作り、誰でも気軽に立ち寄れるような場所作りをしていきたい。

そしてギャラリーでは型染め体験ができるようなイベントも開催予定だ。

子供向けの職場体験なども積極的に受け入れ、もっと京友禅を身近に感じファンになってくれる人が増えることを願う。

型作りの仕事は、必ず残していかないといけない伝統だ。

彫刻師がいないと摺り師が困るだけでなく、京友禅の伝承すら危うくなる。

着物離れや少子化による振袖需要の減少などの時代の流れに負けず、時代に合わせた商品作りで進化をしながら、型作りの技術と彫刻師を残していくことが型屋としての使命だと、和久さんは考えている。

父の思いを受け継いで、和久さんの挑戦はこれからも続いていく。