折燕ORI-EN タンブラー420ml

Transparency Points

透明性項目

品物のハイライト

この品物の注目して欲しいポイント

作り手

品物の生産に関わった作り手の顔とコメント

生産地

品物が作られた場所

原材料

品物の素材や原料

18-8ステンレス

100%

リサイクル素材

リサイクル素材が使われている割合

ステンレスは廃材を炉で溶かして再利用してます。

SDGsへの貢献

この品物がどのSGDsに貢献しているか

レア度

品物の希少性

Story

品物のストーリー

「この色」との出会いと実現までの2年

「自分の会社としてやる以上、何か自分のブランドを持たないと商いとしてやっていけない。」そう思ったときに思い出したのがこの青色でした。

実は、サラリーマン時代からこの色(青)には出会っていたんです。

会社にも提案はしていたのですが、他にも商品があったりで当時はなかなかできなかった。

その後、独立する機会ができ、何かやりたいと思ったときにこの色を思い出しました。

資料をあさってみたら富山県高岡市だったので、すぐ相談に行って、燕のステンレスに色が付けられないかと相談に行ったのが始まりです。

そこから最終的に商品化するまでには2年弱の時間を要することになります。

「ステンレスに色はつかない」といわれても食い下がった

元々、高岡市は仏像・仏具の産地で、青銅などに着色する技術だった。

そのため、ステンレスに色を着けるのは難しいとされていたんです。

実際、「ステンレスにはつかない」と言われて断られました。

それでも「そこをなんとか二人でやってみましょうよ」と食い下がり、「長澤さんがそこまで言うならいろいろやってみましょうか」ということで何回も試作を作ってはダメになりを何度も繰り返しました。

そして、2年かけてついに、ステンレスに色を付けるというところにたどり着きました。

現在、ステンレスに着色する技術は実用新案登録がされています。

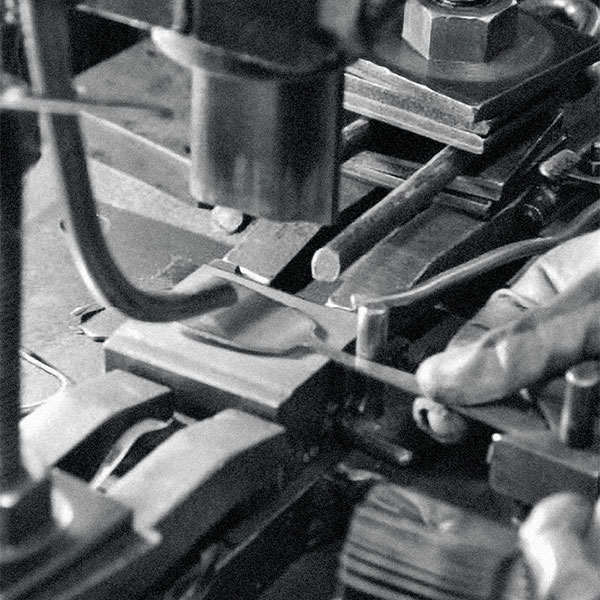

着色工程の様子

関連商品:

Learn Stories of Makers

合同会社アルチザンについて

合同会社アルチザンは、2017年8月10日に設立した、まだ5年目の若い会社です。

元々新潟県燕市の出身で、地元の金属食器のメーカー等で勤務して、長い期間燕市で仕事をさせていただきました。

その後、人生の集大成として、自分の身につけたものを最大限発揮できることをしようと、一念発起して独立したのが2017年8月です。

社名のアルチザンは、フランス語で「職人」

工場をもっていないファブレスメーカーですが、モノづくりに対する取り組み方は

職人の精神で企画や販売をしていこうという思いでやっています。

燕の金属加工は、「燕の食器はすごいよね」というような認知度はあると思います。

その素晴らしい金属のものに何かをプラスすることで、もっと素晴らしいものができないか、これまでにない新しいものを作ろうというのが会社のコンセプトです。

1人の会社でも物が作れちゃう!?燕市の仲間との繋がり

メーカー勤務等の間に色々な人との繋がりができました。

燕市はピラミッド関係になっていて

モノを作るのにも色々な人が携わって、色々な工程を色々な企業が協力をしながら一つのモノを作るという街なんです。

どんな大きい会社でも、一社だけで商品が全部できるということはなかなかありません。

逆に、私のような1人の会社でも、色々な協力をしてくれる仲間がいるとモノが作れるんです。

「こんなことできないか」といった提案が来ても、いろんな人に声をかけながらすると、どんなものでもできちゃう、モノを作ることには全く苦労していない現状には非常に感謝しています。

「この色」との出会いと実現までの2年

「自分の会社としてやる以上、何か自分のブランドを持たないと商いとしてやっていけない。」そう思ったときに思い出したのがこの青色でした。

実は、サラリーマン時代からこの色(青)には出会っていたんです。

会社にも提案はしていたのですが、他にも商品があったりで当時はなかなかできなかった。

その後、独立する機会ができ、何かやりたいと思ったときにこの色を思い出しました。

資料をあさってみたら富山県高岡市だったので、すぐ相談に行って、燕のステンレスに色が付けられないかと相談に行ったのが始まりです。

そこから最終的に商品化するまでには2年弱の時間を要することになります。

「ステンレスに色はつかない」といわれても食い下がった

元々、高岡市は仏像・仏具の産地で、青銅などに着色する技術だった。

そのため、ステンレスに色を着けるのは難しいとされていたんです。

実際、「ステンレスにはつかない」と言われて断られました。

それでも「そこをなんとか二人でやってみましょうよ」と食い下がり、「長澤さんがそこまで言うならいろいろやってみましょうか」ということで何回も試作を作ってはダメになりを何度も繰り返しました。

そして、2年かけてついに、ステンレスに色を付けるというところにたどり着きました。

現在、ステンレスに着色する技術は実用新案登録がされています。

唯一無二の美しいタンブラーができるまで

製造工程は、下記のような流れです。

・ステンレスの板から丸く抜いて、絞る

(一回では絞り切れないため、2~3回に分けて絞っていく)

↓

・内側・外側を磨く

↓

・出来たステンレスの生地にメッキの下処理をする

↓

・高岡市で着色

↓

・再度、内側を磨く

↓

・検品、出荷

一つひとつ手作業で色を付けているため、

同じ青色の商品でも、色も柄も同じものは2つとない、唯一無二の一点物になっているのも大きな特徴です。

一方で、塗り手の職人さんによっても、仕上がりに差が出てくるため、

どこまでを許容範囲にするかは何度も話し合いました。

この部分で、職人さんとの意見の合わせ方には結構苦労しています…。

ものづくりは、燕への恩返しでもある

ものづくりは、100%ではないですが今までの恩返しという気持ちがあります。

燕で育って、燕でお世話になったからです。

燕の物に何かプラスしてもっと良いものができるんじゃないかと模索しているというのは、ある種今までの恩返しであり、色んな人のお世話になって商売ができる、商品をつくれるという意味でもそういう気持ちはあります。

でも、まだ10段ある階段だとすると、2段目3段目だと思っています。

10段登りきるまでは頑張らなきゃという思いです。

せっかく1段2段上ったなら、やはり10段目の高みをみたい。

自分のブランドがどうなっているのか見てみたいという気持ちがあります。

10段目の景色は想像できませんが、世界中の人が使ってくれたらいいなと。まだまだです。

飲食のシーンをもっと楽しく、ちょっと華やかに

私が作っている商品は食事を食べたり、飲み物を飲んだりする場面のものです。

なので、アルチザンの商品を使うことでそのシーンがもっと楽しく、もっとよりよいものになってほしいと思っています。

「これを使うとすごく楽!」とか、そういうわけではないと思います。

ただ、お誕生会や送別会など、何かのシーンがアルチザンの商品によってちょっと華やかになったり、コロナ禍での日常がちょっとワクワクしたりしたらいいなと思います。

あなたのお気に入りの飲み物、お気に入りの食べものと一緒に、アルチザンの商品を使ってくれたら、私も嬉しいです。

その中で、「燕のこんなタンブラーで飲んでさ…」みたいな話題が出たらもっと嬉しいですよね。

例えば、酒器といえばガラスや陶器が多いと思います。

でも、出てきた酒器がステンレスで、しかもこんな色がついていた!となると

料理や仕事、友達の話に加えて、食器の話もされるんじゃないかなと。

「こんなので飲んだことないね」というような話題になったら面白いなと思います。

それでお客さんと飲食店側との会話も生まれたり。

「これどこで買ったんですか?」みたいな、

そんな妄想をしています。(笑)

若い人にも届いてほしい「ものづくりの価値と魅力」

いま、ものづくりがしづらい環境にあると思います。

分業体制でいろんな人がものづくりに携わっていますが、

高齢化もあり、若手がそういった職に就きたがらないというのは燕市でも難しいと感じているところです。

若い人にも、ものづくりの価値や魅力が届いたら嬉しいです。

燕に想いをもってもらい、ものをつくる楽しさ、ものを世に出す責任を感じて、産業界に入って来てほしいと願っています。