漆と木のストロー「/suw」

Transparency Points

透明性項目

品物のハイライト

この品物の注目して欲しいポイント

作り手

品物の生産に関わった作り手の顔とコメント

生産地

品物が作られた場所

原材料

品物の素材や原料

和紙

10%

漆

40%

クマ剥ぎ材(木材)

50%

リサイクル素材

リサイクル素材が使われている割合

■チップになる廃木材を活用

京北の山から伐り出した木材から出る端材たち。この材は、使い道がなく、ウッドチップに加工されてしまいます。

自然が育んだ立派な木々。粉々に砕いてしまう前に、もっとできることがあるんじゃないか……

その想いから、ストロー作りに発展しました。

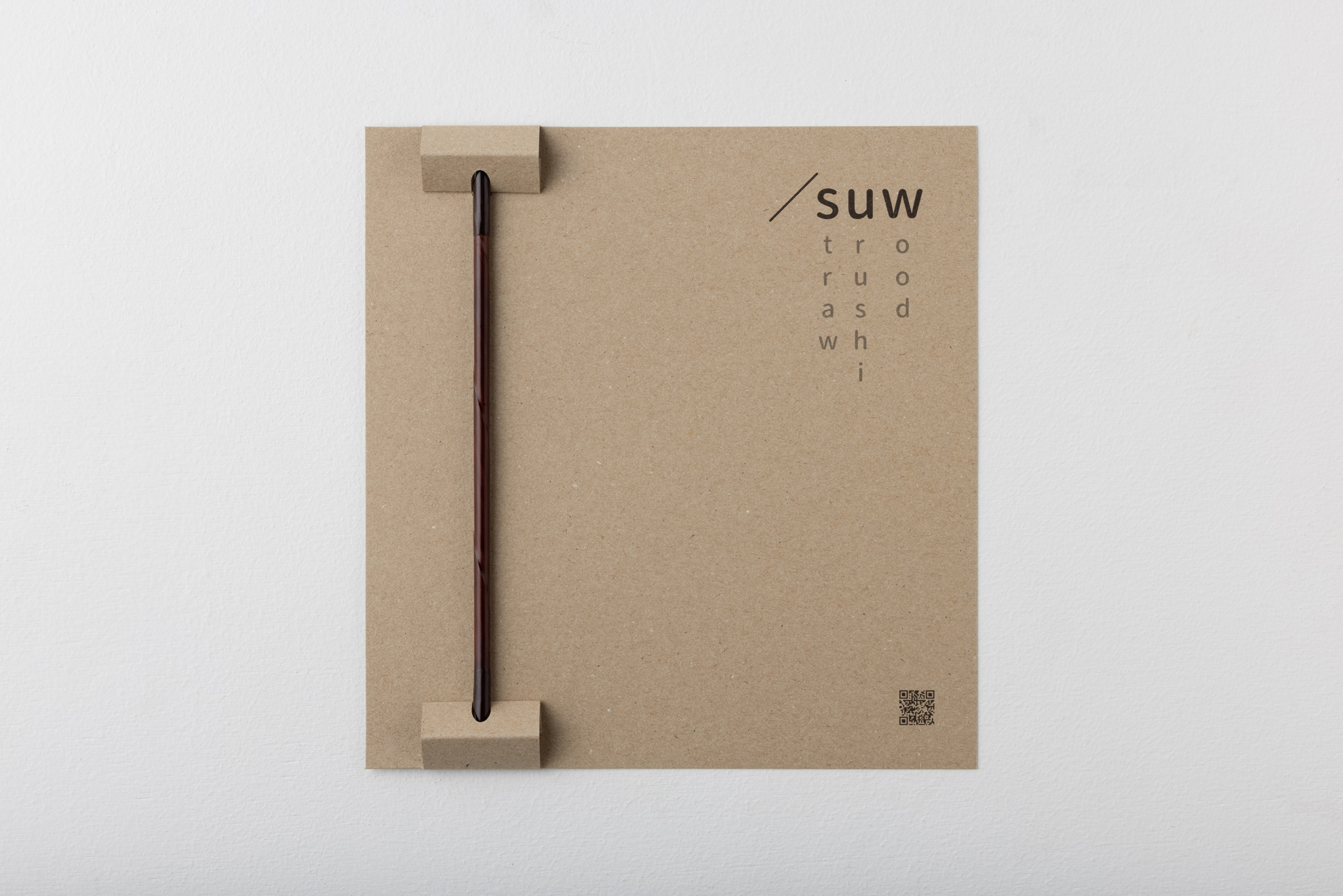

■なるべく地球を汚さないパッケージ

天然素材のストローに使われるパッケージにも地球のために出来る事は、無いか?

そう考えていた時に、修美社の山下さんが提供してくれた、紙出(しで)と呼ばれる印刷の余り紙。この紙を使用し、接着剤や糊を使わずにすむよう工夫しパッケージが完成しました。

Design by Moonlite Graphics 掛札さん

SDGsへの貢献

この品物がどのSGDsに貢献しているか

文化遺産・伝統工芸品

認定されている称号、受賞歴等

第19回 京都環境賞 特別賞(循環型社会推進賞)受賞

レア度

品物の希少性

Story

品物のストーリー

現在,マイクロプラスチック問題を受けて、様々なところで木のストローを採用する素晴らしい動きが進んでいます。しかし、木のストローは耐久性や衛生面に問題があり、実は使い捨てにされるケースが多いのが現状です。私たちは、「プラスチックから木へ」というこの動きを無駄にせず、より継続性のある動きにするため、漆によって耐久性と機能性、抗菌性を高め、大切に使い続けることのできる「木」と「漆」のストロー『/suw』(スウ)を制作しました。

この取り組みは、京都市右京区京北町の吉田木工(吉田真理代表)さんとの協働で挑戦する新たな試み。私たち漆屋が漆の需要減少に危機感を覚えるように、林業が盛んな京北町を拠点に木工家具の製作に取り組む吉田さんも、山や林業、木に関連する業種が抱える問題に危機感を感じていました。

私たちも一昨年から、当社堤卓也が共同代表を務める一般社団法人パースペクティブとして京北町を拠点に活動をスタートさせ、森づくりから始まるモノづくりをコンセプトに「工藝の森」構想を立ち上げています。

歴史ある漆の文化や林業・木工の知恵と技術。これらが現代社会において危機に直面していることを共有し、「今、自分たちに出来る事は何か」を互いに模索し、スタートしたこのPRODUCT。

吉田さんは「木工を営む傍ら、山や林業・木工が抱える様々な問題を私自身直接的に解決することは出来ませんが、地元木材を使うことで少しでも山の為、林業の方々の為、また私たちが材料として使う木材の為になれば」と、京北産木材(端材)有効利用の手段として、木のストロー制作を考案。さらに「漆を塗れば耐久性が増し、使い続ける事の出来る木と漆のストローが出来るのでは」と当社にご相談頂いたのがきっかけで、/suwは生まれました。

Learn Stories of Makers

/suw

京北産の木材に漆を塗った、使い続けられるストロー。山と森が抱えている問題をなんとかしたい。ものを使い捨てたくない。林業や木工に関わる方々のそんな思いに共感し、持続可能なものづくりの実現を目指す活動が始まりました。

漆を塗ると耐久性が増し、木のストローを洗って使い続けられるようになります。プラスチックから木へ。小さな選択から、循環を育むライフスタイルが広がっていくことを願っています。

思いを伝えるプロダクト

京都の京北町で無垢材の家具を作っている、吉田木工の吉田さん。2019年、Tom Wegener氏の滞在型ワークショップ「Wegener Surf Stay in 京北」の会場として、工房をお借りしたことが僕たちの出会いでした。漆のサーフボードから木と漆の組み合わせに可能性を感じてくれた吉田さんが、「使い捨てない木のストローを作りたい」と声をかけてくれました。

京北という地域のこと、そして山や林業が抱える課題をもっと多くの人に知ってもらいたい。自分たちの思いを伝えるプロダクトを生み出すための挑戦が始まります。

チップになる廃木材をストローに

ストローの土台になるのは、京北の山から伐り出した木材。使い道がなく、ウッドチップに加工されてしまう丸太の端材を使います。京北で林業を営む四辻木材の四辻さんに山を案内してもらった時、台風や大雨で倒れたまま放置された木々を見て胸が痛みました。

自然が育んだ立派な木々。粉々に砕いてしまう前に、もっとできることがあるんじゃないか……

現状を目の当たりにし、ストロー作りへの思いがより強くなりました。

京都で受け継がれてきた塗師の技術

耐久性があり使い勝手のいいストローを完成させるために、試行錯誤の日々が続きました。まずは、薄く削った木材を巻いて筒状にし、ストローを形作っていきます。そのままでは使っていくうちに飲み口がはがれてしまうので、下地に和紙を貼り、漆で固めることに。

京漆器の塗師・髙木漆工の髙木さんが、京都で茶道具を作るために受け継がれてきた技を施し、/suwを仕上げてくれました。

なるべく地球を汚さないパッケージ

パッケージの制作にもたくさんの人が協力してくれています。修美社の山下さんが提供してくれた、紙出(しで)と呼ばれる印刷の余り紙を使用し、接着剤や糊を使わずにすむよう工夫しました。

デザインは、Moonlite Graphicsの掛札さん。そして、映像作家の亀村さんがプロジェクト全体を動画に収めてくれました。

漆が人の感性に訴えかける

木の樹液である漆は、水分を含んだまま強固な塗膜を作ります。かたいけれどやわらかさもある、しっとりとした感触。優しくなめらかな口当たりは、漆ならではの魅力です。日本人が縄文時代から大切にしてきた漆は、人の感覚を研ぎ澄ませてくれる素材だと僕たちは思っています。

ベアーズウッドプロジェクトへ

吉田さんたちと新たに進めているのが、ベアーズウッドプロジェクト。京北の山では、クマが爪や牙で樹皮を剥ぐ「クマ剥ぎ」の増加が問題になっています。クマ剥ぎにあった木は、新しい樹皮が傷を覆うように育ち、独特の木目が表れます。これまでは木材として価値がないと判断されてきましたが、他にはないオリジナルの木目をアートとして活かしたいと考えました。

クマ剥ぎが増えたのは、昔よりも人が山に入る機会が減ったからとも聞きます。クマを悪者にするのではなく、自分たちが新しい価値を生むことで問題を解決できないか。木が循環するものづくりのあり方を、模索しています。