TOUCH CLASSIC オールドグラス

東北工芸製作所 / TOUCH CLASSIC

東北工芸製作所 / TOUCH CLASSIC東北工芸製作所について

東北工芸製作所が創業以来大事にしてきたこと——。

それは「見る工芸から使う工芸へ」という、ものづくりの精神です。これは、昭和初期に仙台に開設された日本初の国のデザイン研究施設「国立工芸指導所」から受け継いだ基本理念でもあります。私たちが作る工芸品は、“飾り物”ではなく、“使われてなんぼ”。仙台で生まれた「玉虫塗」という漆塗りの特許技術を生かして、国内だけでなく、海外を視野に入れながら、いまのライフスタイルに合う色やデザイン、価格帯を意識しながら商品開発に取り組んできました。そういう意味では、ベンチャー企業に近い性格の会社だと考えています。

「玉虫塗」は、1985(昭和60)年に宮城県指定の「伝統的工芸品」となりました。しかし、私たちははじめから「伝統」を作るために努力してきたわけではありません。仙台という街で、いま人々が求めているものは何かを常に探究しながら手しごとにこだわり、地に足のついた商売を長く続けてきた結果、「伝統的な工芸品」として認めていただいたのだと考えています。

現在、東北工芸製作所では、贈答品や記念品、献上品など、仙台を代表する伝統工芸品を作りながらも、さまざまな場所、シーンでより気軽にご使用いただけるようなステーショナリーからテーブルウェアまで、幅広いカテゴリーの商品を製作しています。そしてこれからも、技術改良と試行錯誤を重ねながら、伝統の良いところは残しつつ、いまだからこそできること、世界に通用するものなどの付加価値をプラスし、新しい玉虫塗を作り続けていきます。

科学と技術の融合を

ルーツは、1928年(昭和3年)に仙台市二十人町通(現:宮城野区五輪)に設置された「工芸指導所」に遡ります。「わが国固有の工芸技術に科学のメスを加え、この量産化を図り、ひいては輸出の拡充を」目的として、日本初の国立デザイン研究機関である工芸指導所が、ここ仙台に開設されました。当時の日本において国力の増強は輸出の振興に頼っており、しかも輸出産品は「雑貨・工芸品」が主流という時代、工芸指導所の存在意義は非常に大きかったと聞いています。

初代所長の国井喜太郎(1883~1967)は「立派な日本を生むには、科学と芸術の融合が必要」という理念を掲げ、主に木工・金工・漆工の分野で、科学技術と欧米の近代デザインを取り入れた工芸品の開発を推進しました。そのひとつが、「KS磁石鋼」という東北帝国大学の本多光太郎博士らによって発明された当時世界最強の磁石を応用した工芸品。また、現在の宮城県指定の伝統工芸品である、金属粉を漆塗りに応用した「玉虫塗」も、1932年に工芸指導所で発明されたものです。

下記リンクを参照ください。

https://tetotetote-sendai.jp/tamamushi/touchclassic.html

それぞれの技と想いが一つのチームに。

製造だけでも、素地の検品や研ぎ掃除など下地をする人、塗りをする人、加飾をする人、それぞれの技が1つのチームとなっています。

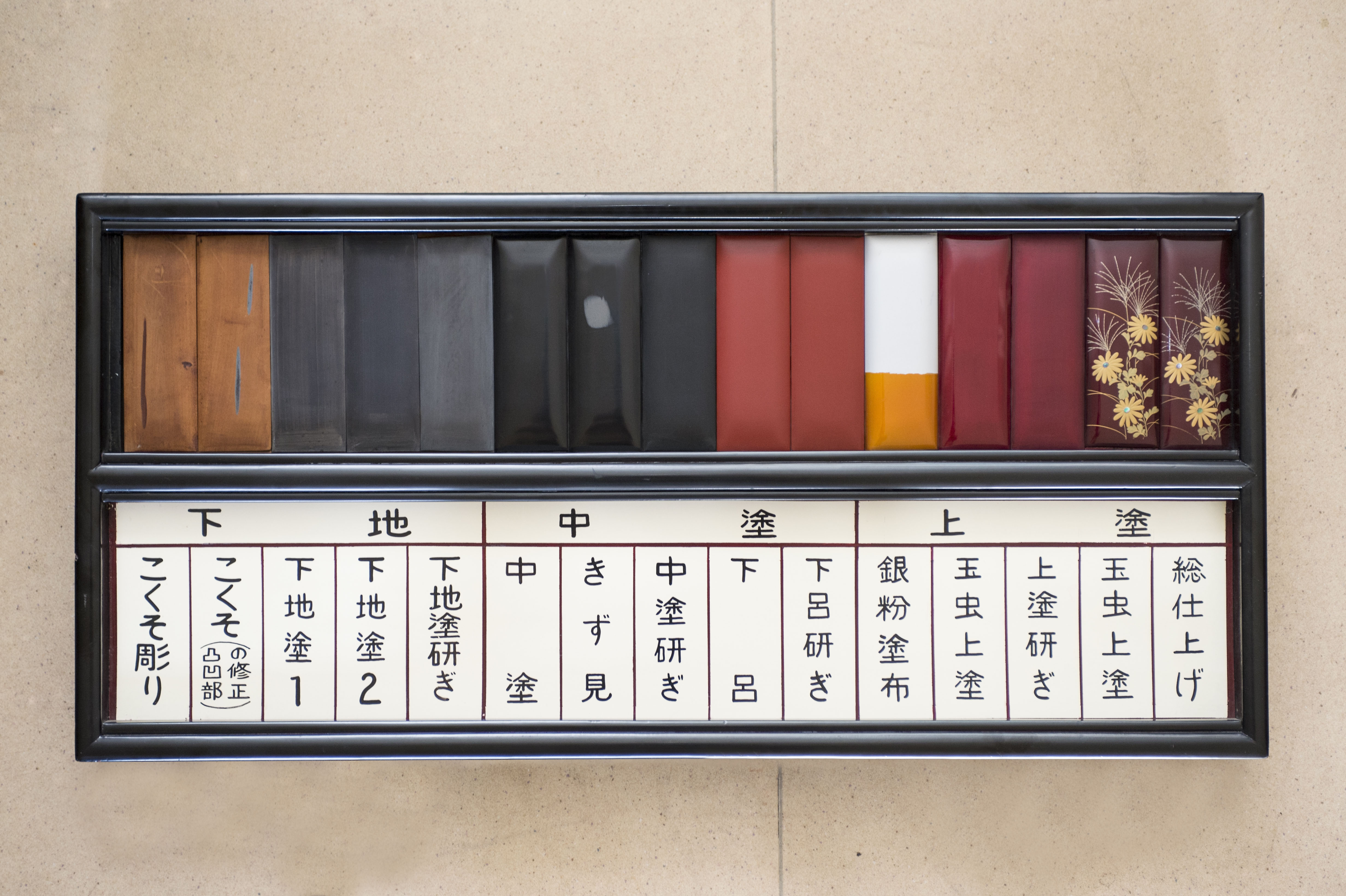

(1)下地作り / 中塗り

木や金属、ガラス、樹脂などでできた素地の凸凹や傷を、磨いたり削ったりを繰り返し、上塗りができる状態にします。塗っては研磨するという作業を繰り返して、表面を滑らかに強くしていきます。塗り物は下地で決まると言われるほど、重要な工程です。

(2)銀蒔き

最大の特徴である「艶やかな光沢」を生み出す、玉虫塗だけの独特の工程です。この銀粉の輝き具合を調整することにより、玉虫塗の奥からの美しい照り返しを実現しています。

(3)銀研ぎ

銀粉の粒子の凹凸を滑らかにするとともに、上塗りとの密着をよくするための工程です。

(4)調合

その日の気温や湿度、塗るものの形や大きさに合わせて、色味や粘度を調整し、調合していきます。

(5)上塗り

赤や緑、黒色の玉虫塗に仕上げます。まさに熟練の技が必要とされるのがこの上塗りの作業。湿度や温度に合わせて適切な調整をして、均一に色を塗っていきます。埃やゴミが付かぬよう、そして色むらができないよう、細心の注意を払って緻密な作業を繰り返します。木製の室(むろ)で一晩から1週間ほど、上塗りが落ち着くまで自然乾燥をします。

(6)マーク入れ・蒔絵

ひとつひとつ職人が手作業で、独特の華やかな飾り模様を蒔絵という技法で描いていきます。

製造以外のところでも、デザインなどの監修はアートディレクター、パッケージは桐箱製造者、出荷・検品は店長、その他広報・販売担当者など、多くの方々が関わっています。

技術を守り、進化させる塗師のこだわり

塗師は、フシやハジキや塗りムラのないよう、お客様に感動していただけるよう、集中しています。

仕上がりをイメージしながら制作し、イメージ通り仕上がったものを見て安堵した時が一番幸せです。

お客様の意見や先輩方から教えていただいた技やいろいろな経験を活かし挑戦し続けることが私たちのものづくりだと思っています。

伝統技を守りながらも、使い手の暮らしを見つめながら進化してきた玉虫塗。工藝指導所のベンチャースピリットを脈々と受け継ぐ作り手たちの「使う工芸」「時代に合ったものづくり」へのこだわりを感じてほしいです。

昭和60年に宮城県の伝統工芸品に指定されたことは、地域内での技術や技法を大事なものとして認めていただいたことと考えています。

私たちはこの技術を継承するために東北工芸製作所という企業経営を続けることが必須だと考えています。

一人一人の気づきが日本や地球の未来を変える力に

沢山作って儲けることが主流だった時代に、中国や他の地域で工芸品も作られていましたが、産業の空洞化がおこり、その地域で残ってきた技術や文化もなくなってしまってきたのを残念に思っていました。

その地域に残っている文化や技術は継承されて、伝統的なもの、価値のあるものだと思うので、日本にいるそれぞれの地域のよさをもっと自分たちが誇りに思えて大事にすることを考えるきっかけになる行動や発信が必要だと感じます。

一人一人の気づきが日本や地球の未来を変える力になってほしいです。

ものを大事にすることの大切さ

玉虫塗は、日常生活で使うものが多いので、工芸品だからといって特別扱いをする必要はないと思っています。とはいっても、水垢や水滴はそのままにしておくと残ってしまうので、洗ったらすぐ拭いたほうがいいとか、傷がつくので固いものと一緒に重ねないなど、気をつけたほうがいいことはあります。

でも、最近特に感じるのは、面倒だと思っても、ものを大事にするということを日常の中で意識するのは大切なことだなということ。日常使いだからといって、ものを雑に扱っていると、そういう習慣が知らず知らずに生活に浸透していくなと思うんです。

私は職業上ですが、人からモノを借りたら包んで返すとか、いつの間にか自然にできるようになりました。子どもにも、モノを大切に扱うということを意識させていると自然に身についていきます。そういうことを続けていると、人に対する対応も優しくなれる気がします。モノを丁寧に扱うことでいっぱい教えられることがあるんですよね。工芸品を通してそういう文化を学んでほしいなと思っています。