Chu’s CRICKET CARE OIL for HAIR [30mL]

「サスティナブルコスメアワード2021」受賞!

世界初(*1) コオロギ油(*2)活用の〈へアオイル〉

コオロギの食用パウダー化の際に抽出・廃棄されるコオロギ油は、動物性と植物性に次ぐ“第3のオイル”。

保湿・バリア機能を持つ必須脂肪酸(リノール酸)をアルガンオイルの3倍以上含む(当社調べ)。

そのほか植物由来の「スクワラン」など厳選したオイルを配合(当社比)し、髪に自然な潤いと輝きを与え、

さらっとのびてふんわりした質感へと導く、地球と人の未来が美しくなるヘアオイル。

内容量:30mL

主な成分:スクワラン/オリーブ油/アーモンド油/ホホバ種子油 など天然由来100% *2

香り:ハーバルフローラルの香り

使用上の注意:昆虫の外殻にはキチン質が含まれており、 エビ・カニ等甲殻類アレルギーの方はご使用にならないでください。

*1 JR UNIQUE FOOD(2019年6月)調べ *2 保湿

日本国内発送のみ

ショッププロフィール

Chu’s(チューズ)

1品

こちらの品物は送料無料です

個数1~10日本

¥770

沖縄県

¥1,100

北海道

¥1,100

海外配送

不可

このショップでは¥5,500以上のお買い物の際に国内配送料が無料になります。

発注当日16:00までのご注文で翌々日出荷※土日祝を除く

¥3,465(税込)

ポイント還元

34 SeC

カートへ

Transparency Points

透明性項目

品物のハイライト

この品物の注目して欲しいポイント

自然素材・オーガニック

動物への配慮

リサイクル・アップサイクル

限られた品物

限られた資源

作り手

品物の生産に関わった作り手の顔とコメント

Yuko Iwabuchi

地球に優しい新たな食糧資源として世界中で注目・期待されている「コオロギ」。食用パウダー化する過程でコオロギ油が出て、それを廃棄していることを知り、もったいないという想いからコオロギ油を調査・分析したところ、必須脂肪酸を多く含み、特に保湿・バリア機能に優れる「リノール酸」をアルガンオイルの 3 倍以上含むことに着目。また、動物性の「肌なじみの良さ」、植物性の「着け心地の軽さ」の良いところ取りの“第 3 のオイル”という位置づけで、天然由来100%のへアオイルを開発しました。

プロデューサー

生産地

品物が作られた場所

日本、東京都渋谷区渋谷1−20−28

リサイクル素材

リサイクル素材が使われている割合

5%

SDGsへの貢献

この品物がどのSGDsに貢献しているか

SDGsに関する詳細レポート

廃棄されるコオロギ油を余すことなく使い切り、①食用コオロギの生産→②その食品商品化と販売→③抽出オイルによるヘアオイルの製造販売という、持続可能な消費と生産のワンストップソリューション実現へ挑戦を進めています。

影響・効果

社会にどんな影響・効果があるのか

タンパク質クライシスに対する、地球に優しい新たな食糧資源として世界中で注目・期待されている「コオロギ」。今後、コオロギパウダーを使用した食品が大量に溢れることが予想されるなか、パウダー化する過程で抽出・廃棄されるコオロギ油の活用は喫緊の課題であり、それを解決したいと考えています。

文化遺産・伝統工芸品

認定されている称号、受賞歴等

●「サスティナブルコスメアワード2021」受賞

レア度

品物の希少性

この星で唯一

希少性の詳細・理由

昆虫由来のコオロギ油を使用したへアオイルは世界初、唯一無二です。動物性とも植物性とも違う“第3のオイル”をぜひお試しいただきたいです。Chu’s(チューズ)

品物一覧を見る

特定商取引法に基づく表記

Story

品物のストーリー

「Chu’s(チューズ)」は、人と虫の“新たなつながり”によって“未来体験”を創造するSDGs活動ブランドです。

“昆虫” それは母なる大地が与える命の恵みです。

その生命力溢れるエナジーを、驚きとわくわく感を持って人々に一足早く“未来体験”していただくため、その体験テーマとして選んだのが“美容”です。

昆虫の持つ可能性と言うと、まず思い浮かぶのが“昆虫食”です。

タンパク質クライシスに対応する、地球に優しい新たな食資源に今世界中の注目が集まっています。

今後、コオロギパウダーを使用した食品が大量に溢れることが予想されるなか、パウダー化する過程で抽出・廃棄されるコオロギ油の活用は喫緊の課題であり、それを解決したいと考え、アップサイクルしたへアオイルを開発しました。

このヘアオイルの開発・販売を皮切りに、①食用コオロギの生産→②その食品商品化と販売→③抽出オイルによるヘアオイルの製造販売という、持続可能な消費と生産のワンストップソリューション実現へ挑戦を進めています。

Learn Stories of Makers

「Chu’s」に込められた意味

コンセプトは、虫(ちゅう)に、つながる(複数形=’s)「虫との“新たなつながり”によって“未来体験”を創造する」。

SDGs目標のひとつである「つくる責任、つかう責任」の持続可能な消費と生産のパターンを確保するべく、美容商品の開発・販売を皮切りに、①食用コオロギの生産、②その食品商品化と販売、③抽出オイルによるヘアオイルの製造販売、というワンストップソリューションの実現を進めています。

「コオロギ油」との出会い

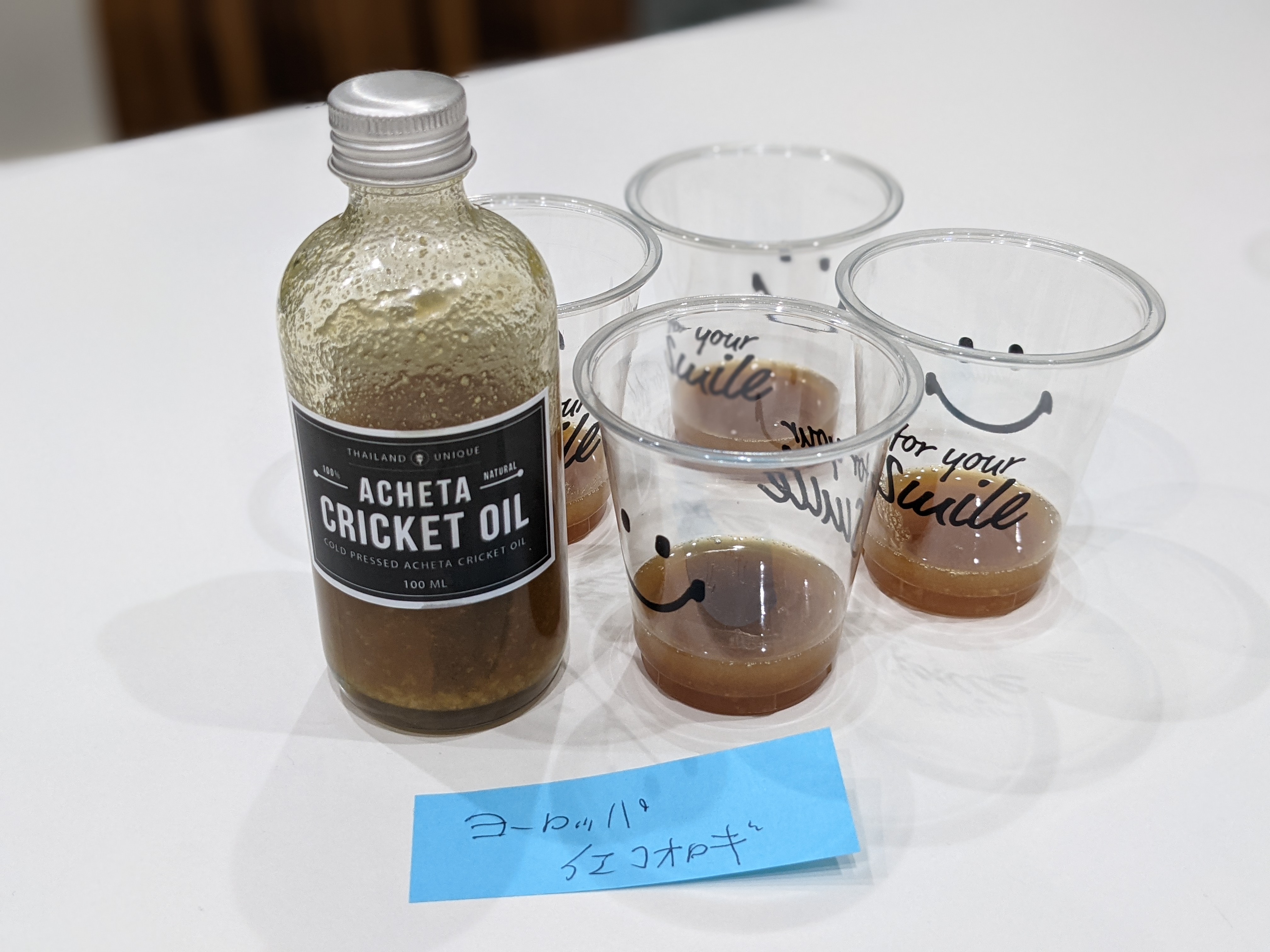

「昆虫食」を検討、模索していた時期に、早くから「昆虫食」に取り組んでいた中村さん(アールオーエヌ代表)と打合せ中、中村さんは「実はこういう面白いものがありまして」と、タイの工場から届いたばかりの廃棄されるコオロギ油のサンプルを取り出しました。

タンパク質クライシスに対する、地球に優しい新たな食糧資源として世界中で注目・期待されている「コオロギ」。

私たちがコオロギパウダーを使用した食品開発を検討していた際、パウダー化する過程で出るコオロギ油を廃棄していることを知りました。

「もったいない」というゼロエミッションの想いから「廃棄されるコオロギ油の活用」へ方針転換。

コオロギ油の調査・分析をしたところ、必須脂肪酸を多く含み、特に保湿・バリア機能に優れる「リノール酸」をアルガンオイルの3倍以上含むことに着目しました。

そのほか、脂質組成が動物性と植物性の中間に位置し、動物性の「肌なじみの良さ」、植物性の「着け心地の軽さ」の良いとこ取りの“第3のオイル”という位置づけで、美容商品にできるのでは、という考えから開発がスタートしました。

コオロギ臭の壁

甲殻類と同じキチン質が含まれているコオロギの外殻には、香ばしいエビのような香りがします。食品であれば「コオロギせんべい」など風味として生かせますが、頭髪から「えびせん」の香りがするのは言語道断。

その半面、香りを無臭化する処理は、素材の否定をするようで抵抗があったため、コオロギ油の香りを生かしつつ良い香りにできないか、その調香とサンプル制作を何度も繰り返しまし、「コオロギが住む草木系の精油」にたどり着きました。

日本酒が、その土地の米と水でできるように、コオロギの住む環境から生まれる精油で香りづけすることで、コオロギ油臭さをカバー。「爽やかな草原の香り」へと昇華することができました。

コンセプトに「地球と人の未来が美しくなるへアオイル」と掲げ、コオロギ油のほかは、全て植物性由来のオイルを厳選(当社比)。

ヘアオイルとしての機能や使い心地もこだわり、開発中にヘアメイクアップアーティストや美容師への聞き取り調査を行い、「しっとりなのにエアリー」という質感に仕上げました。

昆虫が日常生活に恵みを

コオロギパウダー生産最大手であるタイの工場で、抽出〜廃棄されるコオロギ油を無濾過の状態で瓶詰めしたものを輸入、買い取り。「コオロギ油」を始め、植物由来のオイルを厳選して配合(当社比)し、埼玉県戸田市にある(同族経営ではありますが、会社としては家族以外の方もいるため割愛)石田香粧さんが丁寧に製品にしています。

豊かで限りある大地の恵みや資源を、無理なく持続可能なかたちで活用していく中で、「昆虫食」や「昆虫由来アイテム」は当たり前になっていくと考えます。

その“当たり前”を、驚きとわくわく感を持ち、一足先に“未来体験”していただきたいです。

人生において「意味があるもの」の選択を

かつて世の中の人を指す言葉は、英語で「citizen(市民)」。

しかし、いつの時代からか世の中の人は「consumer(消費者)」と呼ばれ、消費するのが当たり前という文化・産業経済になりつつあります。そのような中でも、「人=マーケティング上の数字」と捉える消費文化が薄まり、共創・共有する社会になると嬉しいなと思います。

また、あらゆる活動がプロジェクト化され、多くが束の間で終わり、廃棄される現代社会において、個人が人生で取り組むべきことまで短期プロジェクトやタスクの連続になっています。

人生が次から次へと消費・廃棄されるプロジェクト型に依らないよう、企業側は「よいもの」「意味があるもの」を提案・供給・発信し、受け手側はそれぞれの人生において「意味があるもの」を選択できるような選択肢や土壌が広がっていければと思います。

![Chu’s CRICKET CARE OIL for HAIR [30mL]](https://prod-tells-storage.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/public/product/images/8fce93a0-c14f-11ec-9315-d3210026ae4f)

![Chu’s CRICKET CARE OIL for HAIR [30mL]](https://prod-tells-storage.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/public/product/images/8fd9de40-c14f-11ec-9315-d3210026ae4f)

![Chu’s CRICKET CARE OIL for HAIR [30mL]](https://prod-tells-storage.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/public/product/images/8fe290d0-c14f-11ec-a417-197c08b01379)

![Chu’s CRICKET CARE OIL for HAIR [30mL]](https://prod-tells-storage.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/public/product/images/8fee0280-c14f-11ec-a417-197c08b01379)