のこり染エコラップ(オーガニックコットン)

【のこり染エコラップとは】

のこり染を施したオーガニック・コットンの生地に、みつろうと無農薬ホホバオイル、木の樹脂をコーティングし作られています。

みつろうの特徴により手の温かみで柔らかくなり、ラップのように形を整えることができます。

冷蔵庫に入れれば、固くなるのでそのまま形もしっかりキープ。

水で優しく表面を洗ってあげれば何回でも繰り返し使えます。

週に3回の使用で約半年から一年ぐらい使うことができます。

オリジナルの紙パッケージに包んでお届けします。

エコラップ一枚一枚の製造、そしてパッケージ梱包、発送まですべて手作業で丁寧に行っています。

布の染色、柄のデザイン考案ももちろん全て私たちで行っております。

【素材&サイズ】

25cm×25cm

オーガニックコットン、みつろう、無農薬ホホバオイル、木の樹脂

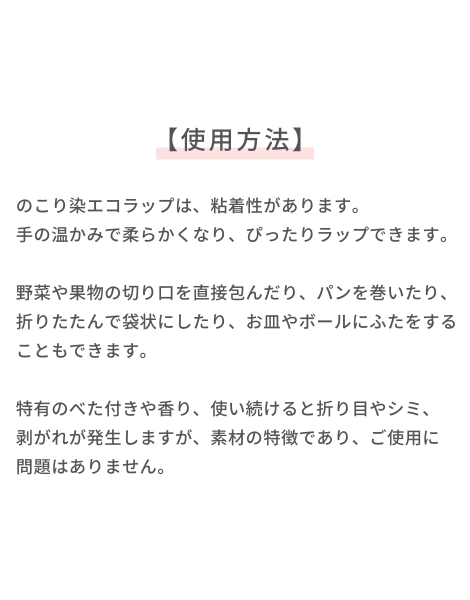

【使用方法】

画像をご参照ください

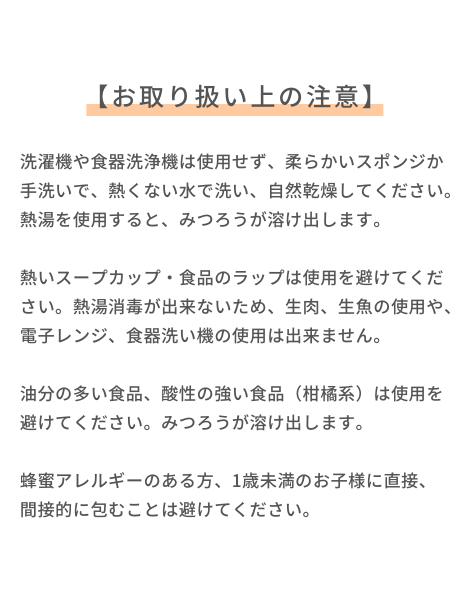

【お取り扱い上の注意】

画像をご参照ください

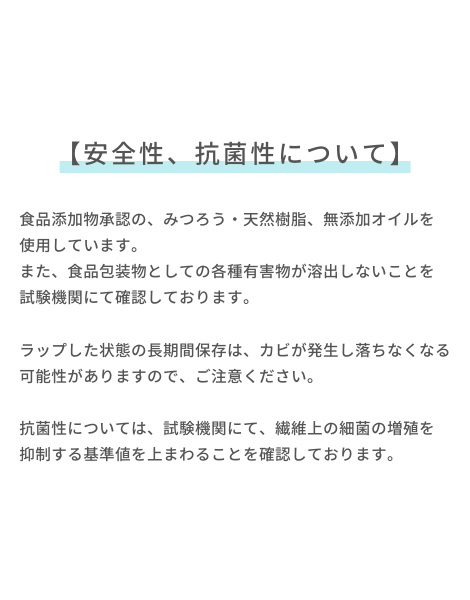

【安全性、抗菌性について】

画像をご参照ください

日本国内発送のみ

ショッププロフィール

KURAKIN

10品

送料(1品ごと): 日本: ¥500 (北海道: ¥1,000, 沖縄県: ¥1,200) 商品はご注文後3営業日ほどで発送されます。ご注文が多数の場合など、発送に遅れが発生することがあります。

¥1,430(税込)

ポイント還元

14 SeC

色

森の晩餐会 (さくらカラー)

その他

¥1,430(税込)

ポイント還元

14 SeC

色

Moved by Love(えごまカラー)

その他

¥1,430(税込)

ポイント還元

14 SeC

カートへ

Transparency Points

透明性項目

品物のハイライト

この品物の注目して欲しいポイント

地域への愛

自然素材・オーガニック

リサイクル・アップサイクル

手作り

限られた資源

作り手

品物の生産に関わった作り手の顔とコメント

山本 健二

残渣を持ち込んでのこり染を依頼されるお客様に、艶金にお願いして良かったと思ってもらえるように、また実際に商品を手に取ってもらったお客様に、商品を通じてもったいない精神やSDGsに関心を持ってもらえるように取り組んでいます。

素材が持つやさしい色合いと、のこり染特有の経時変化による所有者ごとの色の味わいを楽しんでもらいたいです。

染色課長

生産地

品物が作られた場所

日本、岐阜県大垣市十六町

原材料

品物の素材や原料

自然素材の割合

99%

綿(オーガニックコットン)

100%

リサイクル素材

リサイクル素材が使われている割合

8%

リサイクル活動の詳細

染色は大量の水、エネルギー、染めるための化学薬品などを多く使用する、エネルギー多消費型産業といわれています。そのため、染色と地球環境は、切っても切り離せない関係です。

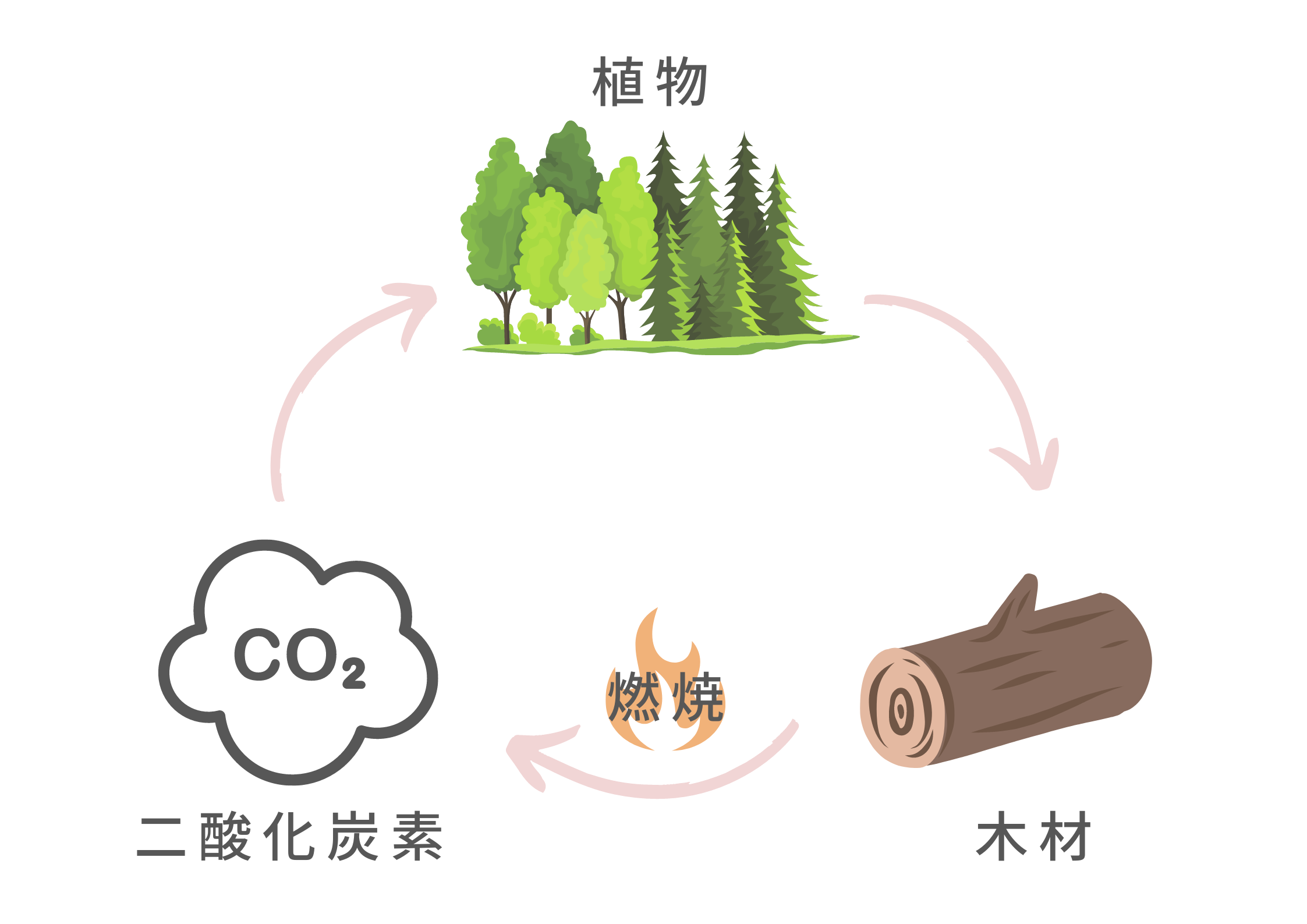

染色を行う際、水の温度を上昇させるため、「バイオマスボイラー」というお湯を沸かす機械を使います。

バイオマスボイラーとは、簡単に言うと家屋を取り壊したときに出る建築廃材を、細かく砕いてチップ状にしたものを燃やして、熱エネルギーを生み出す装置になります。

他の染色工場では、石油やガスなどの化石燃料を使用しているところが多いため、当社のようにバイオマスボイラーを使用している染色工場は少ないです。

当社はバイオマスボイラーを使うことで、二酸化炭素が排出されてもトータル的に増やさない仕組みを作っています。これをカーボンニュートラルといいます。

また、エネルギーを多く使う「染色」で、なにか少しでもエコな開発がしたいとの想いで、食品や植物の使われない部分から色を抽出し、生地を染める「のこり染」を開発しました。染料のもととなるのこり、残渣(ざんさ)は、本来なら捨ててしまうものたちです。それらを染料にすることで、ただ捨ててしまうものから新たな価値を見出し、生地を染める染料へと生まれ変わらせています。

SDGsへの貢献

この品物がどのSGDsに貢献しているか

SDGsに関する詳細レポート

KURAKINを運営する株式会社艶金は、主に5つの項目でSDGsに取り組んでいます。

①省エネルギー染色機

染色は、大量の水の中に生地を投入し、60~135℃まで温度を上昇させ、数時間かけて行うため、莫大なエネルギーを必要とします。過去から省エネルギータイプの染色機の導入を進めていますが、特に近年では染色機メーカーとの共同開発により素材に適した省エネルギー型ハイブリッド染色機を導入するなど、積極的に省エネルギーに取り組んでいます。

②バイオマスボイラー

昭和62年という早い時期に当社はバイオマスボイラーへの燃料転換を行い、カーボンニュートラルを実現しています。二酸化炭素を吸収し続けた木材を燃やしているため、二酸化炭素が排出されてもトータル的に増やさない仕組みです。

③再生可能エネルギー

2021年夏より、購入している電力の10%を再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力等)により発電した電力に切り替えました。今年度末には自社に太陽光パネルを設置し、一部の電力を自家発電に切り替える計画です。

④自社農園(段ボールコンポスト)

2019年より社員食堂で出る生ごみを毎日段ボールコンポストで全て堆肥化しています。それを使用して、敷地内に畑をつくり野菜を育てています。(TSUYAKIN FARM)

収穫した野菜は社員に配ったり、社員用の昼食に使用したり、循環型のサイクルを社内でも実践しています。

⑤地域との交流

地域の学校やイベントなどで、持続可能な社会をともにとの考えでSDGsに関わる紹介を行っています。

2021年10月より、岐阜県とともにSDGsの取り組みの輪を広げていく、リーディング会員となっています。

影響・効果

社会にどんな影響・効果があるのか

「のこり染」により、染色に使う化学染料・化学薬品を減らすことができます。

文化遺産・伝統工芸品

認定されている称号、受賞歴等

・2021年8月 国際イニシアチブSBT(Science Based Targets)認定

・農林水産省協賛 第8回「食品産業もったいない大賞」審査委員長賞受賞

・OEKO-TEX®STANDARD100認証取得

・岐阜県「清流の国ぎふSDGs推進ネットワークリーディング会員」認定

レア度

品物の希少性

技術や人が特別

KURAKIN

品物一覧を見る

特定商取引法に基づく表記

Story

品物のストーリー

KURAKINシリーズの製品は、すべて「のこり染」で染められています。

のこり染とは

普段なら捨てられてしまう食べ物や植物を加工したあとに出る、のこり、捨ててしまう部分で生地を染める新しい染色方法になります。

例えばブルーベリージュースをつくる際のブルーベリーを絞った後の「のこり」や、くりきんとんを作る際に出る栗の皮などから色を抽出しています。

自然界から抽出した色のため、環境に優しく、染まった色は見ているだけで気持ちが落ち着くようなやわらかい色合いをしています。

原材料は全てそれを製品の材料として使用している企業様から譲り受けたものです。

Learn Stories of Makers

きっかけ

当社の仕事は、繊維生地に色をつける仕事です。

この染色という工程。実は、かなりのエネルギーを消費します。

大量の水、そして熱エネルギーを使うのです。

染布を水中に浸したあと60~135°まで熱し、そして最後、染色後の水は捨てます。

この通り、まったくエコロジーではないのです。

そこで、少しでも何か「染色」をキーワードにエコロジーな開発ができないかと思っていた頃、ある問い合わせがありました。

10年ほど前の2008年、岐阜県産業技術総合センターより、食品会社で使い終わった余剰物を色素に再利用できないだろうか、という共同研究依頼があったのです。

早速開始しました。

材料との出会い

最初の材料との出会いは、ピーナッツの渋皮でした。

渋皮とはピーナッツの周りにある薄い皮の部分です。

岐阜県産業技術センターでは、当時ピーナッツ皮の研究をしていました。

そこに、たまたま草木染が好きな従業員がおり、この渋皮の部分で生地を染めてみたところ、なんと綺麗な茶色に。

その方がその生地を当社へ持ってきてくれたことが始まりです。

その後材料の種類を増やすことになり、まずは、色の出そうな食品を扱う会社に、電話をしお願いすることから始めました。

しかし、当社の考えに賛同してもらえるところを探すのに苦労したり、やっと食品の余剰物をわけてもらっても腐ってしまったり、再度頼んでも来年の収穫の時期にしかない、と言われることもありました。

1年中いつでも再現良く染められるようになるまで、当社の染色技術を永年支えてきたベテラン染色職人の経験による知恵と、岐阜県産業技術センターの助けも借りながら、約1年かかりました。

それでも、時期によって染まる色が異なる場合もあります。

例えば、柿の皮で染める場合、秋の早い時期の柿と、晩秋の熟した柿では、違った色に染まります。

また桜の枝でも、開花前の色素を溜めている冬の時期にしか、ピンク色に染まりません。

しかし自然は季節や時期によって常に変化するもの。

色だって違いが出るのも当たり前なのかもしれません。

わたし達は、それでもよいと思っています。

染色してみて、一番の弱点は、変色しやすいことでした。

光に当たったところが変色してしまったり、水に濡れたところが変色してしまいました。

そこで必要最低限の化学染料や、薬品は使うことにしました。

自分用にTシャツを草木染めすることと違い、使っていてストレスを感じない商品作りに自然物のみの染色では無理な事もありました。

こうして出来上がった12色

2022年現在、12色のカラーがあります。(ワイン・あずき・くり・ほうれんそう・ウーロン・ブルーベリー・おから・えごま・さくら・よもぎ・かき・ひわだ)

食品以外にも植物も利用しています。

染めた生地を見ていると、どれも何となくリラックスできる色ばかりになりました。

もともとの食品を連想することができる色がいいなとは思いましたが、まったくそうならずに、お蔵入りした色もあります。

のこり染では、不思議なことに人工的に作った糸、ポリエステルなどは全く染まりませんでした。

また、植物からできている糸(綿や麻)と動物からできている糸(ウール)では色みが大きく異なり、「自然の色」の豊かさにあらためて驚きました。

のこり染は、自然が人に与えてくれた食べ物という恵みから、頂いた色です。

これからもずっと、天然繊維に自然に染まる色を大切にしていきたいと思っています。