優とん スモークレバー

優とん

優とんRelated Products

関連品物

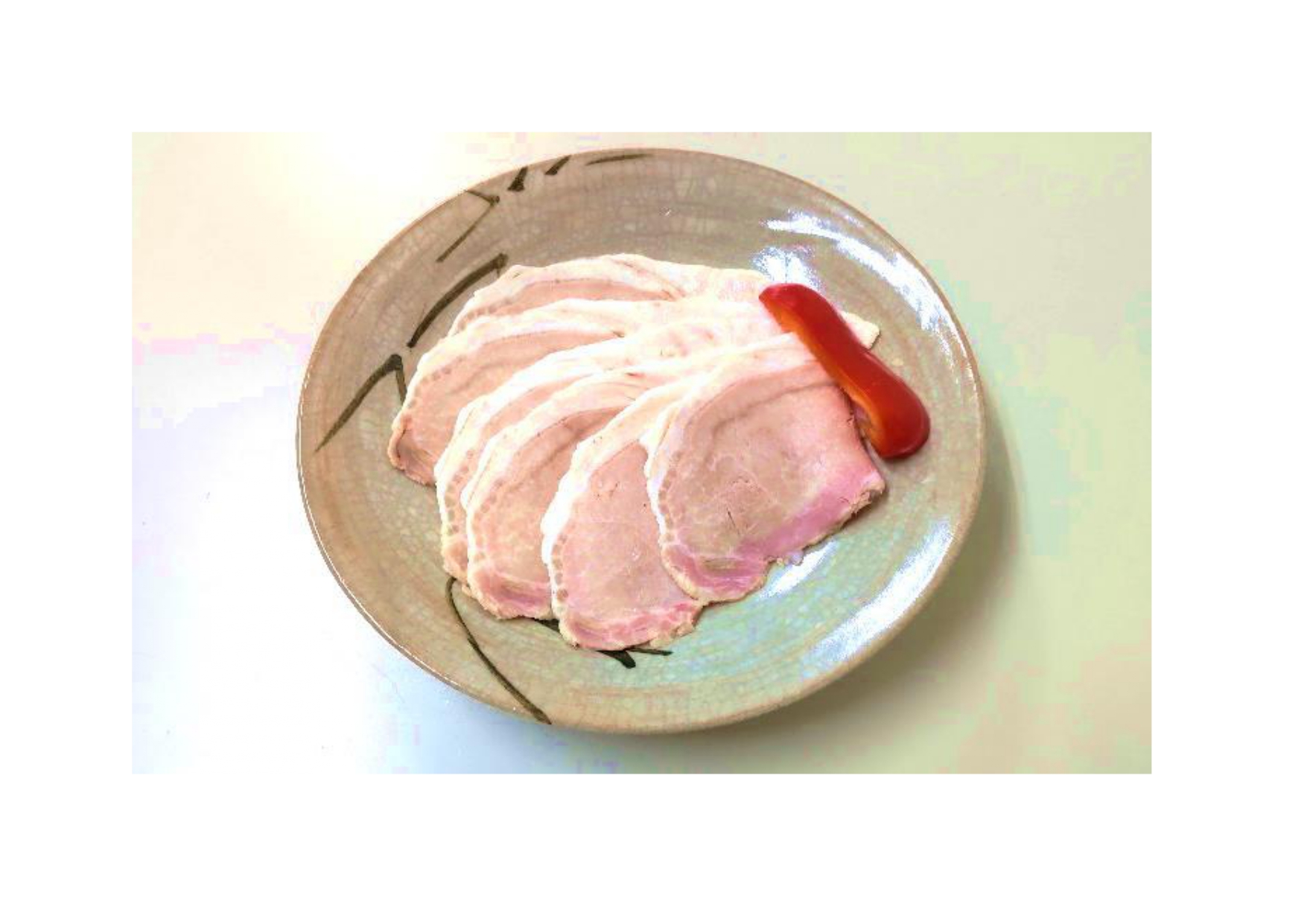

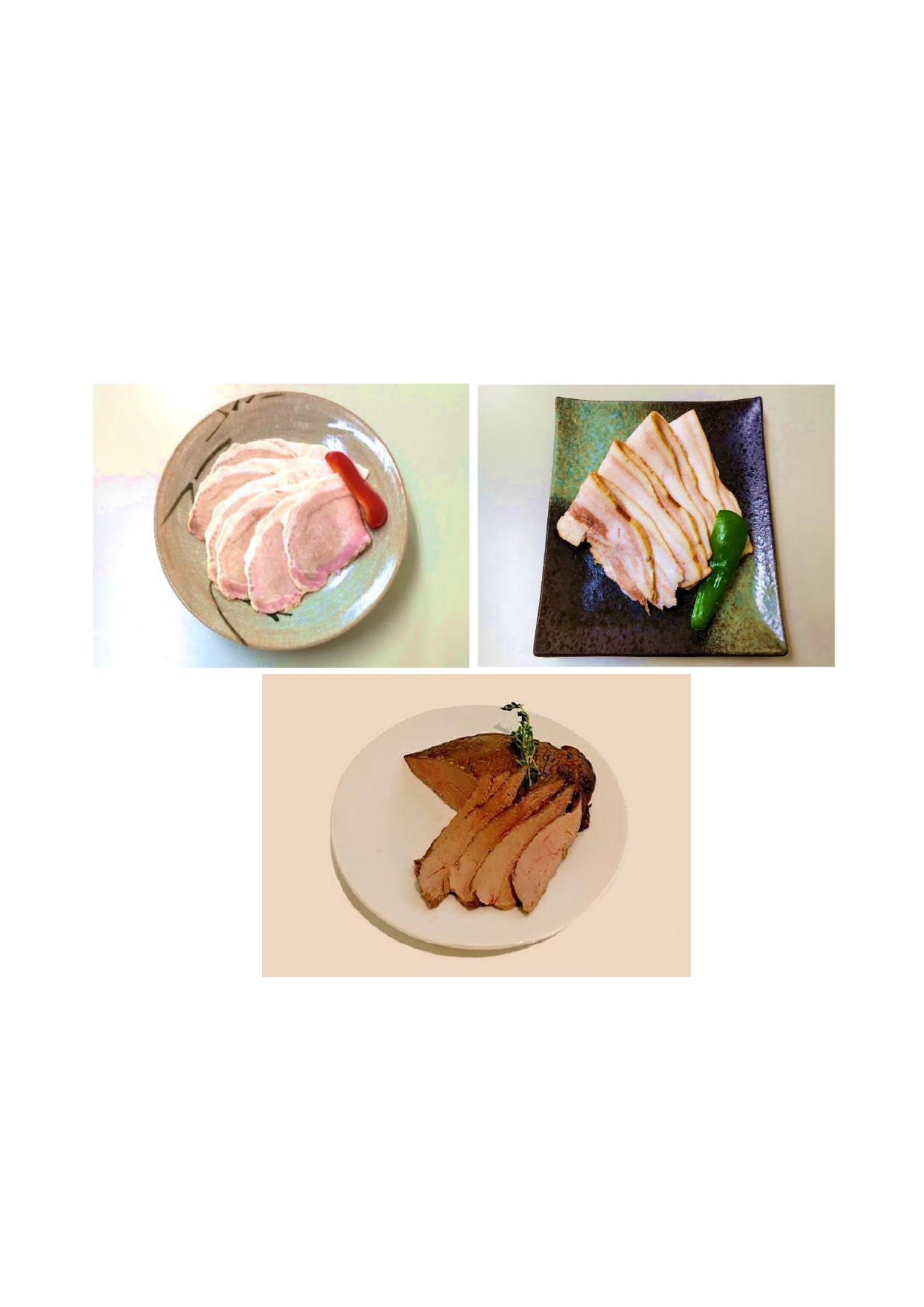

優とん ロースハム

¥1,620

優とん

優とん ベーコンスライス

¥1,620

優とん

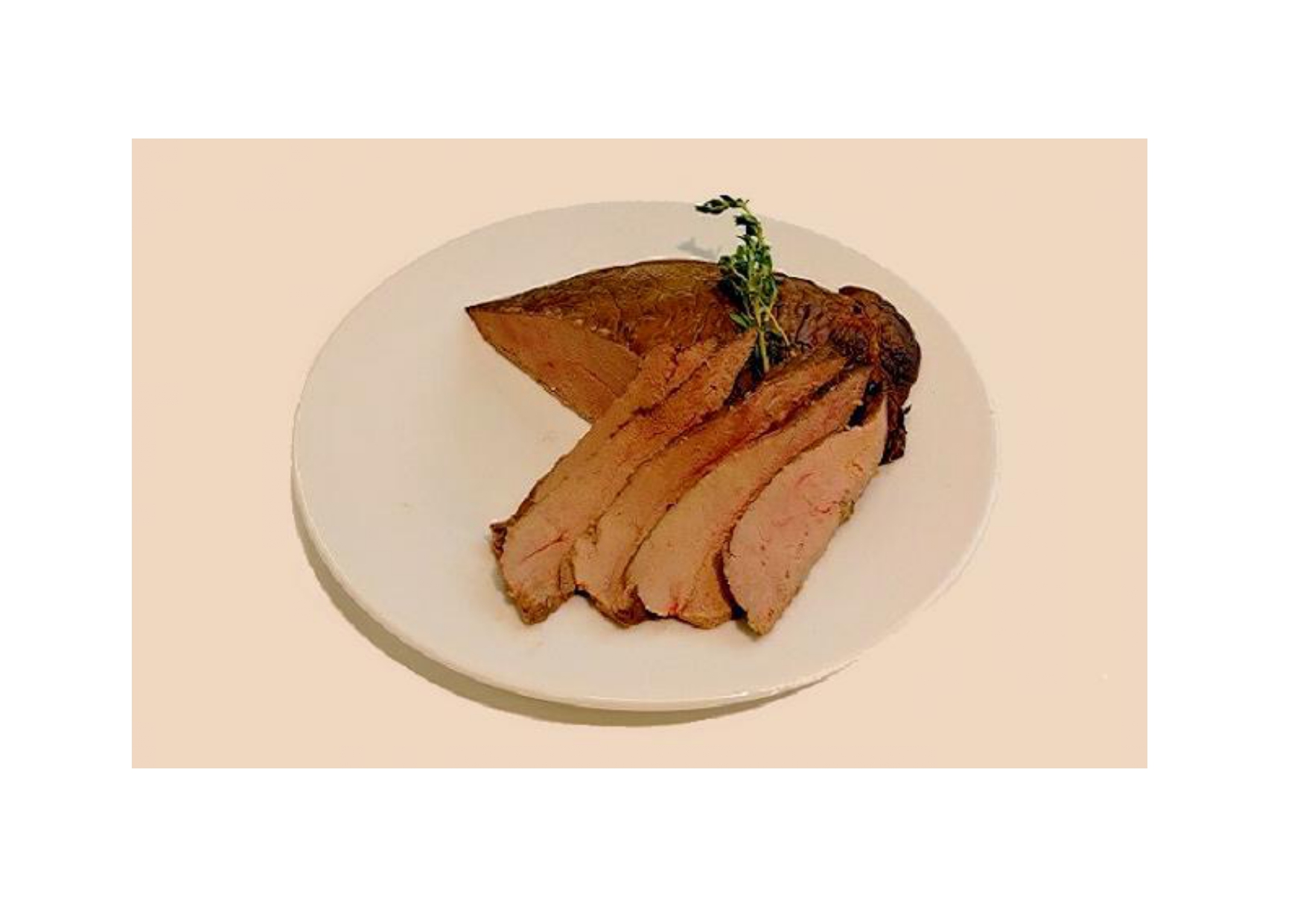

優とん スモークレバー

¥1,620

優とん

優とん3点セット【ロースハム、ベーコン、スモークレバー】

¥4,320

優とん

「『食品ロス』に、新たな価値を」

まだ食べられるのに捨てられてしまった食べ物は「食品ロス」と呼ばれる。

今の日本は食品ロスで溢れかえっている。

1年間の食品ロスは523万トン、東京ドームで4杯分以上もの食べ物が“食べられるのに”捨てられている。

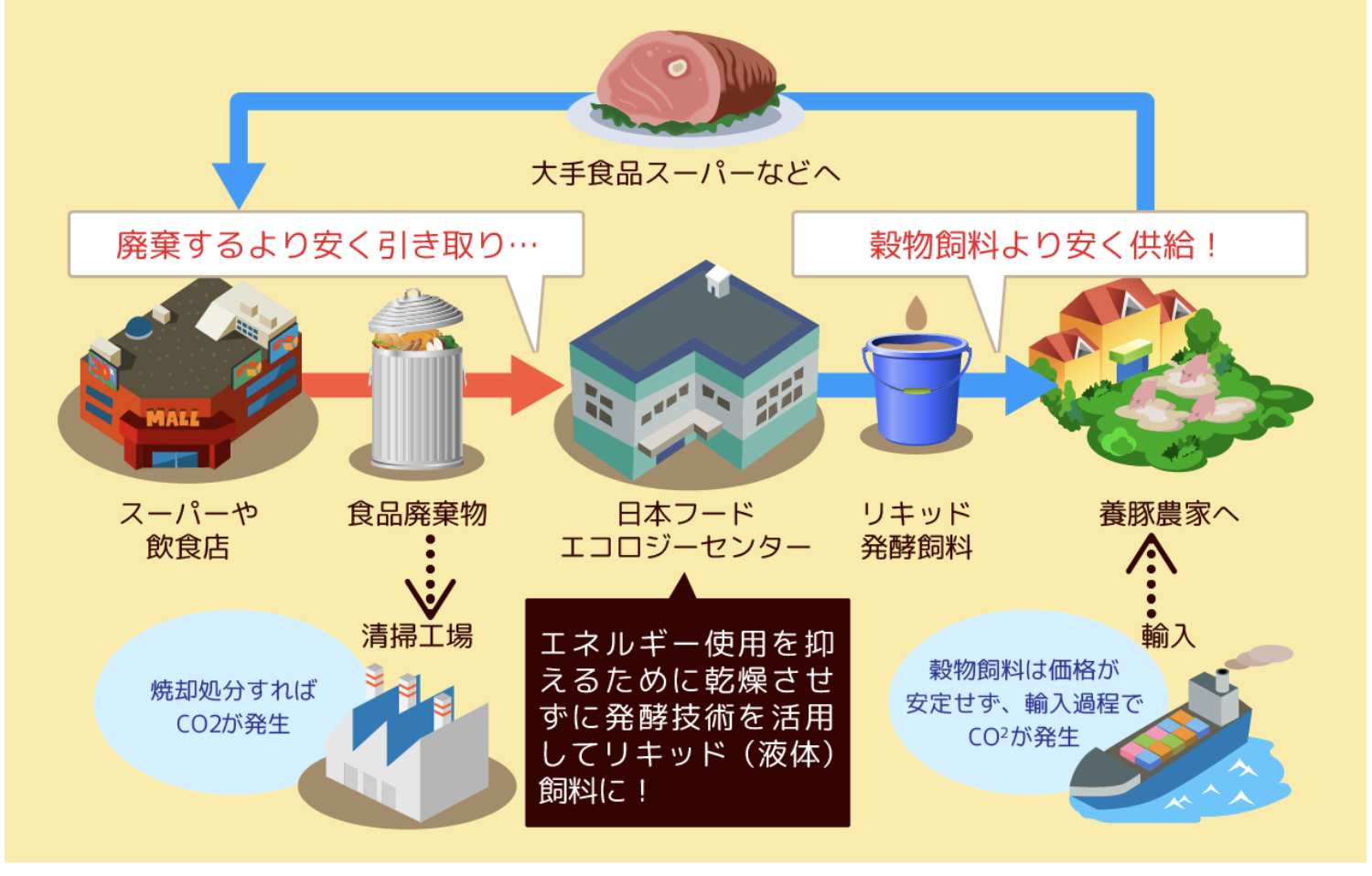

そんな食品ロス問題を解決しようと取り組んでいるのが、日本フードエコロジーセンターだ。

食品工場やスーパー、コンビニ、百貨店などで出る食品ロスを、自社工場でリサイクル。養豚用のリキッド発酵飼料を製造し、契約農家に販売している。

そして日本フードエコロジーセンターで作られた飼料を食べて育った豚は、ブランド豚肉「優とん」として再び、小売店に並び、食べ物の循環を作っている。

「自分たちの技術は惜しみなく人に伝えていく」

とは日本フードエコロジーセンターの社長の想い。自分たちの利益よりも、何よりも創業当時に描いた「世界中の食品ロスを減らしたい」という想いを貫いている。

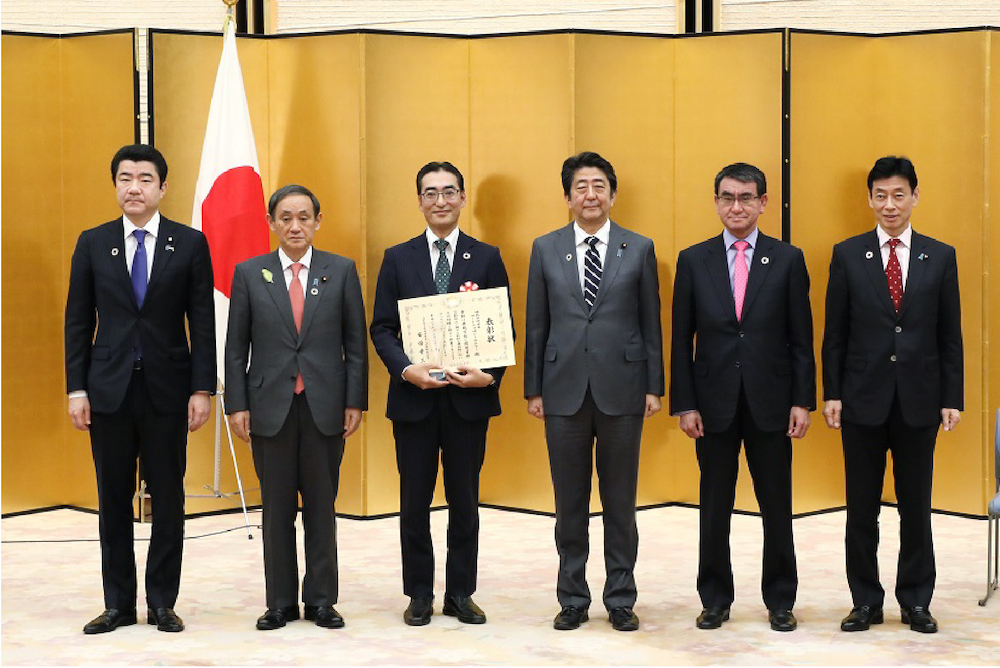

そんな社会へのインパクトは2018年「第2回ジャパンSDGsアワード本部長賞(内閣総理大臣)」受賞。国も日本フードエコロジーセンターの活動がこれからの世界の主流になっていくと期待を寄せている。

「食品ロス」から新たな循環を産み出している日本フードエコロジーセンターの想いとストーリーを聞いた。

(第2回ジャパンSDGsアワード「本部長賞(内閣総理大臣)」受賞時の写真)

「小田急電鉄のCSR活動からスタート」

小田急電鉄は東京の新宿から神奈川県の箱根、湘南地域を結ぶ鉄道。

その小田急電鉄のCSR活動で、2005年にフード・リサイクル分野のパイオニアとして活動を始めたのが日本フードエコロジーセンターの始まりだ。

2005年の活動当初は本当に文字通りの0からのスタートとなった。

食品ロスを削減して、地球に良き循環をもたらしたい。活動当初から現在も掲げているビジョンがあったのだが、その活動の元となる「食品ロス」のリサイクルに賛同してくれるお店などの、新規開拓が困難であったという。

また、協力してくれるお店を見つけても更に課題はある。発生した食品ロスを運ぶという工程だ。

食品ロスは法律上、廃棄物という扱いとなるため、運ぶためには特別な収集運搬の許可を持っていなければならない。食品ロスを運んでくれる運搬会社の開拓も必要なのだ。

そんな苦難ばかりの新規旗揚げの事業ではあったが「食品のロスを減らしたい」という理念を熱く語り、このプロジェクトに視線を向けていく人を増やしていった。

最初は会社の一つのプロジェクトとして始まったが、活動はどんどんと大きくなり、2013年には、小田急電鉄のCSR活動から分社し「日本フードエコロジーセンター」として独立した会社となった。

「食べ物に『もったいない』をもう一度」

現在、日本フードエコロジーセンターでは食品メーカー、スーパー、コンビニエンスストアなどから一日平均で35トンもの食品廃棄物を受け入れている。

そんな大量の食品廃棄物をどのようにして集めているのか?

実は、食品関係の会社は元々、余ってしまった食品などを自治体などの焼却炉で処理してもらっている。自治体の焼却炉は税金で運営されているため、私たちは間接的に、食品ロスを燃やすためにお金を払っていることになる。

そこで日本フードエコロジーセンターは、食品ロスを自治体の焼却炉よりも安い処理費用で受け入れ、養豚用の飼料にリサイクルしているのだ。

お店にとっても、ゴミとして廃棄するよりも安く食品ロスを処理することができ、それだけでなく食品ロスの削減にも貢献できる。

特に、昨今のSDGsやエシカルの風潮も高まり、食品ロス対策に何か貢献したいと考えて日本フードエコロジーセンターにリサイクルを依頼する企業は増えているという。

また食品ロスをリサイクルするお店のメリットはこれだけでない。

日本フードエコロジーセンターでは搬入された食品ロスをデータ化して、何曜日にどんな食品ロスが多かったかなど、企業にフィードバックをしている。

企業はそのフィードバックを元に、食品ロスを抑えられるよう仕入れなどを調整することができる。

日本フードエコロジーセンターとしては食品ロスが多いほど、会社の収益になるだろう。

だが、フィードバックをすることで問題の根本である、作り過ぎてしまっている現状を変えていきたい。活動当初に掲げた「食品ロスを減らしたい」の想いを貫いている。

しかし、そのような自分のためでなく、誰かのために、地球のために活動している姿は多くの人の評判を呼び、新たな取引先が増えてくれたりなどしているという。

結局、人のために動いている人たちが、一番影響力を持っているものだ。

「地球環境を考えた液体飼料」

日本フードエコロジーセンターは、集めた食品ロスから豚の飼料を作っている。

実は豚は雑食であり、ご飯やお総菜など、人間が食べるものと全く同じものを食べられる。

豚の食事を想像すると、固形の飼料を頬張っている様子を思い浮かべる人が多いだろう。

しかし日本フードエコロジーセンターで製造しているのは液体状の飼料だ。

実は、この液体状の飼料にも日本フードエコロジーセンターの地球への想いが詰まっているのだ。

技術的には、固形の飼料を作ることもできる。

しかし、そのためにはリサイクルする際に食品を乾燥させなければならない。実は、その乾燥を行う過程で、多くのエネルギーを使わないといけないのだ。

エネルギーを使うことは石油などの資源を使うことであり、二酸化炭素などの温室効果ガスを多く排出することでもある。

固形の飼料を製造する工程で地球環境を汚してしまうことになるのだ。

そこで日本フードエコロジーセンターが考えたのは「発酵」の技術である。日本は元々、味噌や納豆、ぬか漬けなど食べ物を発酵させることを文化としてきた。

その技術を利用し、破砕・加熱殺菌して液体状になった食品を乳酸発酵させることで保存性が向上。常温でも10日から2週間程度は保管できる、良質なリキッド(液体)飼料を完成させることができた。

また液体になったからこそのメリットもある。

牛乳、ヨーグルト等の良質な食品循環資源の水分をそのまま利用することによって、エネルギーコストを下げ、一般配合飼料の半分程度の価格で提供が可能となったのだ。

さらに飼料を使っている農家からは、消化効率が良く、余分な窒素物が排出されないため、豚の糞尿のアンモニア臭が軽減されるとの感想が届く。乳酸菌により腸管内に善玉菌を増加させるため、免疫力の向上、整腸作用等の機能があると考えられる。

リキッド発酵飼料を給与した豚は疾病率が低くなるため、抗生物質の投与を軽減でき、そのおかげで安全で健康的な豚肉を消費者に提供できるのだ。

「技術は包み隠さず皆で共に」

日本フードエコロジーセンターの工場は365日休まずに稼働し、日々「食の循環」を作り出している。

そのような中で、同社は「エコフィードが、食品リサイクルの環をさらに広げるものでありたい」という想いも持っている。

世界を変えることができるのは、自分たちだけでなく、世界中の人が同じ想いを持ち共に歩んでいかないといけない。

なので、この自分たちが作り上げてきた技術を多くの人に届けようともしている。

現在でも相模原にある工場には社会科見学の小学生、修学旅行の中学生、またSDGsなどに関心のある高校生、大学生などが毎日のように訪れる。

そして学校給食や、農業高校との連携等を通じた食育活動への貢献、大学・学術機関等と協力したエコフィードの研究・開発にも取り組み、共に食べ物の環を作ろうと試みている。

共に地球を考える人たちを増やし、そして共に動き、循環する未来を目指す活動だ。

「食品ロスを食べて育てられたブランド『優とん』」

近年の円安や海外情勢の問題も相まって、養豚経営においては飼料費の高騰が大きな問題となっている現状がある。肥育豚の生産費のうち、なんと60%以上を飼料費が占めているのだ。

しかし日本フードエコロジーセンターが開発したリキッド飼料は、一般の配合飼料の半額程度で提供することができる。

そして前述した通り、育てられる豚にとっても優しい飼料である。

そんな食品ロスからできた飼料で育った豚は、多くのスーパーや百貨店、レストランなどでブランド豚肉として販売されている。

その代表が「優とん」だ。

日本フードエコロジーセンターの飼料で育った「優とん」はオレイン酸含有率が高く、コレステロール値が低いため柔らかい。

味も甘く仕上がっているほか、腸内善玉菌が増えることで免疫力が上がり、抗生物質の使用も少ない。安全でおいしい豚肉なのだ。

そんな「優とん」は小田急グループの店舗で販売されているほか、他のブランド名でも有名スーパー等で販売されている。

肉やハムというのは現在でも多くの種類があるかと思うが「地球環境を考えた」というコンセプトで販売されている製品はあまりないだろう。

昨今のSDGsの人気の高まりにも増して、注文は増えているという。

自分が食べるのにもいいし、友人、親戚への贈呈用として「地球への想い」を添えて渡しても喜ばれるだろう。

「循環の輪を広く、世界にまで」

「『食品ロス』に新たな価値を』――その想いで2005年から始まった事業。順調に規模を拡大してきているが、日本フードセンターは飼料を作るだけに留まらず新たな試みも始めた。

2023年秋の『さがみはらバイオガスパワー』本稼働により、飼料化に向かない食品もバイオガス発電の原料としての受入を可能にしたのだ。

油分の多い食品は豚の飼料には不向きだ。しかしバイオガス発電所を作ることによって、油分の多いものはメタン発酵させ、生成したガスで発電することができる。

豚の飼料用と発電用を合わせると、受け入れられる食品の種類が格段に増える。すると、食品工場やスーパーでもリサイクル率はさらに上がり、各店舗での回収効率がよくなっていく。発電した電気を工場で使用すれば、新たな循環が生まれる。

そして日本フードエコロジーセンターの今後の目標としては、「サステナブルファーム構想」というものもある。

地域ごとにモデルをつくり、国内で飼料、肥料、エネルギーを全て自給しながら、食糧を生産し、自ら販売していくという持続可能な農業への取り組みだ。

このサステナブルファームを一言でいうとサステナブルのテーマパークのような場所だ。

レストランや直売所を併設して生産物を直接購入することが出来るようにしたり、食育に関する体験工房も併設したいと考えている。その他にも企業や学生が学ぶことのできる施設を作り、生産から消費、そして食品ロス全ての循環を体験できるような場所へと、構想はふくらむ。

家族や友達などでサステナブルファームに遊びに来て、食品ロスから循環する仕組みを、遊ぶように実感してほしい。そしてサステナブルファームの想いが拡大し、日本中、世界中にまで広がってくれることを願っている。