バンブータンブラー - 天然竹を使用したタンブラー BAMBOO TUMBLER

BALIISM

BALIISMRelated Products

関連品物

水草ストロー(20本入)

¥550

BALIISM

麦わらストロー(20本入)

¥440

BALIISM

バンブーストローbring&drink365

¥2,200

BALIISM

マイストローセット(ポーチ+ストロー+洗浄ブラシ)

¥1,320

BALIISM

バンブーカトラリーセット (スプーン、フォーク、箸、収納ポーチ)

¥1,760

BALIISM

バンブーカトラリーセット(ストロー、スプーン、フォーク、ナイフ、洗浄ブラシ、収納ポーチ)

¥1,980

BALIISM

バンブーカトラリーセット(スプーン、フォーク、箸、収納ポーチ)

¥1,760

BALIISM

バンブーカトラリーセット(スプーン、フォーク、箸、ストロー、洗浄ブラシ、収納ポーチ)

¥2,200

BALIISM

ココナッツボウル

¥880

BALIISM

バンブーカッティングボード / BAMBOO CUTTING BOARD

¥3,290

BALIISM

バンブー歯ブラシ(丸型)

¥660

BALIISM

バンブー歯ブラシ(平型)

¥660

BALIISM

キッズ・バンブー歯ブラシ(丸型)

¥660

BALIISM

キッズ・バンブー歯ブラシ(平型)

¥660

BALIISM

バンブー歯ブラシ(丸型)収納ポーチセット

¥1,320

BALIISM

バンブー歯ブラシ(平型)収納ポーチセット

¥1,320

BALIISM

バンブーマイボトル 280ml - 天然竹を使用した水筒 / BAMBOO MY BOTTLE

¥4,290

BALIISM

バンブーマイボトル 400ml - 天然竹を使用した水筒 / BAMBOO MY BOTTLE

¥4,730

BALIISM

バンブーマイボトル 520ml - 天然竹を使用した水筒 / BAMBOO MY BOTTLE

¥4,950

BALIISM

ステンレスマイボトル 500ml - 軽量で機能的なステンレス水筒 / STAINLESS MY BOTTLE

¥3,740

BALIISM

ステンレスマイボトル 750ml - 軽量で機能的な大容量のステンレス水筒 / STAINLESS MY BOTTLE

¥4,070

BALIISM

バンブータンブラー - 天然竹を使用したタンブラー BAMBOO TUMBLER

¥3,960

BALIISM

バンブーマグ - 天然竹を使ったマグカップ BAMBOO MUG

¥3,960

BALIISM

「バリ島の生き方に、リスペクトを込めて」

バリ島は、インドネシアで唯一ヒンドゥー教を信仰する島として知られている。

ヒンドゥー教はインドから伝わってきたと言われているが、古来の土着信仰や仏教の影響を受けたことで、独自の発展を遂げてきた。そのためバリ島ヒンドゥーとも言われている。

人々は「自然」を神聖なものと捉え、共存する精神を大切にしている。

村落共同体(バンジャール)の結びつきが強く、祭りや儀式に限らず、日々の生活においても相互扶助の精神が根付いている。

そして、バリの人々とは過去の出来事に固執したり、将来を過度に心配したりするよりも、今この瞬間を大切に過ごす。

まるで1日を一つの人生として捉え、どんな状況であっても笑顔とユーモアを忘れず、楽しむ彼らの姿はまさに「朝生まれて、夜寝るときに死ぬ」を体現しているようだ。

独自の文化を築いてきたバリ島。その文化を尊重し、後世に受け継いでいく、その姿そのものがバリ島の魅力であり、多くの人々を魅了し続けてきている。

「バリの人々の楽しそうな生き方から、こういう生き方でも良いのではないだろうか。」

そう思うことができる場所だ。

そんなバリに魅了された一人が、BALIISM(バリイズム)創業者でありプロダクトデザイナーの「イ グデ 長谷川 真之さん」バリ島と日本での二拠点生活をしている。

[バリ島の職人さん家族との写真。左から3番目]

BALIISMの商品は主に、竹、植物のつる、草といった自然素材が原料。繰り返し使えるだけでなく、使用後は土の中に埋めて自然に還すこともできる。バリから日本へ、自然との共存できる商品を届けるBALIISM。その裏には長谷川さんの「自然ともの、そして人」へのリスペクトと温かい想いが込められていた。

「携帯電話へのときめきから、デザインの世界へ」

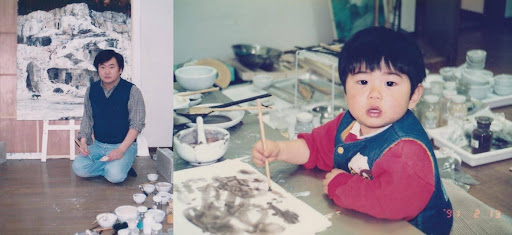

長谷川さんは1988年 埼玉県でアートを生業とする両親のもとに生まれた。自宅兼アトリエで制作活動に取り組む父の姿がいつも身近にあった。真夜中に起きた時、隣で寝ているはずの父親の姿がなく、どこに行ったのだろう。と探してみるとアトリエにこもり筆を走らせている。そのような姿が彼の日常であった。

[左:自宅2階にあるアトリエで制作する父親 右:幼少期の様子]

中学時代に2度の転機が訪れた。

1つは中学1年生の夏休みに体験したオーストラリアの短期留学、もう1つは携帯電話との出会い。

オーストラリアの短期留学は、わずか10日間の滞在ではあったが、カルチャーショックの連続で記憶に強く残っている。高校生が車で運転して通学し、通っていた学校では昼食時になると中庭で屋台のような出店が出て、そこで自分が食べたい食事を選んで、自分のお金で購入する光景を見て、自分が思っていた常識が崩れていくのを感じた。

ほんの6時間ほど飛行機を乗って海を渡っただけ、ここまで違う世界が広がってるのか。

国による常識の違いをひしひしと感じた。

同時期でもう一つインパクトに残っているのが中学1年生の時に知った、携帯電話という機器。当時はまだ、誰もが所有しているような物ではなく、新しいモノ好きの人と多忙なビジネスマンが主に使用する機器であった。公衆電話を使って電話したり、FAXを使うのが主流の時代である。

今よりも高額な電話代と通信費がかかることから、回線契約者を増やすために家電量販店には「1円ケータイ(当時の主流販売方式)」がずらりと並んでいた。私は携帯電話に無限の可能性を感じ、中学1年生にも関わらず契約して欲しいと両親を猛説得した。

そんな売場で目を引いたのは、プロダクトデザイナー 深澤直人氏がデザインしたストレート型の携帯電話「INFOBAR」。当時、折り畳み式が主流になり始めていて各社が液晶の綺麗さやメール通知の液晶モニターなど最新の機能性を競っていたのだが、デザインを売りにした携帯をリリースしていて、一際売り場で目立っていた記憶がある。そして、うろ覚えではあるが販売価格は0円にせず、定価に近い価格で販売していたと思う。

一線を画していたその美しい佇まいに衝撃を受けた。そんな2度の転機を経て、長谷川さんの将来の選択肢は広がった。

深澤直人氏の経歴を調べた所、どうやら美大でデザインを学んで企業に就職したのち独立して、デザイン事務所を構えたバックグラウンドがある事を知る。両親、担任との三者面談の際、美大進学に有利な美術系高校に進学することを目標にする事が決まった。

偶然にも両親は美大出身、そして中学3年の担任は音大出身。クラス対抗の合唱コンクールでは絶対優勝すると意気込んでいて、本番の数週間前から朝練をさせるような熱血教師だった。そのため芸術系の進路を目指すことに対し喜んでくれ、応援もしてくれた。

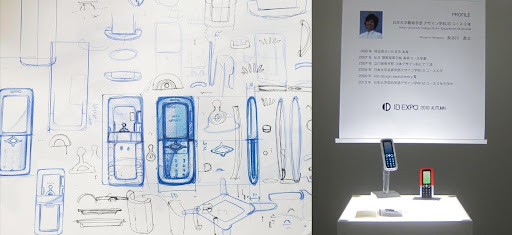

無事に志望校に入学する事ができ、美術系高校で基礎を学んだのち、大学では携帯電話といった電子機器のデザイナーを目指すために、インダストリアルデザイン(=工業デザイン)の専攻がある美大を受験した。一浪を経て、日本大学芸術学部のデザイン学科 インダストリアルデザインコースに進学をし、工業デザイナーになるための基礎知識やスキルを大学で学んだ。

[大学時代に自主制作したオリジナルデザインの携帯電話の模型

(外装は3Dプリンターで出力)]

[大学芸術祭に合わせ、作品を発表する展示会を開催した時の様子]

「クリエイターとしての成長を求めて」

携帯電話(ガラケー)のデザイナーになるために、浪人までして大学に進学をしたものの、就職活動を始めた頃には、携帯電話からスマートフォンが主流になっていく時代に変わっていた。

タッチパネルの大きめのモニターを前面に配置するという制約があり、表現する自由度が低いマートフォンのデザインよりも、その周辺機器をデザインした方がよっぽどクリエイティブだと感じ、スマートフォンのケースなどの用品をいち早く手掛けていたエレコムの商品開発部に応募し、プロダクトデザイナー枠で入社することが出来た。

やる気さえあれば、1年目からオリジナル商品を立案して商品化することができる大手でありながらもベンチャー気質のある社風であった。単純にデザイン業務を行うだけではなくて量産まで責任を持って一貫して担当するというスタイルだった。店頭に並び、そして消費者まで届くまでが仕事という考え方だ。

そのため、マーケティングや品質チェックといったデザイナーの枠組みを超えた業務経験を積ませてもらった。アフターサポート窓口に顧客から問い合わせがあった内容やリクエストもリスト化され全て見れる環境。独立するための訓練場のような職場であった。

[デザインから量産される製品化までのプロセス例]

エレコムは自社工場を持たないファブレスメーカーという方式(AppleやTesla等が採用している方式)を取っていたため、製造してくれる工場探しから始める。これは香港にあるエレコムの現地法人の社員を通じて行なってもらえるのだが、工場探しのための出張や現地スタッフと交流を重ねていくうちに、エレコムではなく、自分の世界観に合う自身のブランドを立ち上げ一からモノづくりがしたい。という思いが沸々と湧いてきた。インハウスデザイナー(メーカー内勤のデザイナー)はヒット商品を出せばボーナス等のインセンティブは貰えるものの基本的に固定給。

そのため次第に、良いものを生み出そうという熱意が湧いてこない時期が訪れた。「これでは駄目だ!クリエイターとして、魂こめて働きたい!」と思うようになった。そして独立をする上で、語学は武器になる。少なくとも英語くらいは話せ、直接商談できるくらいにはらないと。と思い留学を考えることとなった。

海外で語学を学ぶなら、せっかくならクリエイティブな環境を感じられる場所で学習したいと思っており、イギリスやアメリカなど欧米諸国も検討したが、自身の貯金で語学学校に通いながら生活するのは困難であることが分かった。親にお金を借りてまで留学するのは、何か違うなと思いながら、語学留学先となる候補地を探し続けていた所、毎週末に通っていた英会話学習塾のスタッフからバリ島に現地校が出来るという話が耳に入ってきた。

バリ島は非英語圏ではあるものの外国人観光客も多く英語が日常的に使われている場所とのことだった。調べてみると物価が日本より低く、自身の貯金で留学できそうであった。そして、工芸品といったハンドメイドのモノづくりも盛んで、特にウブドという町はアートが盛んである事も分かった。お盆休みに短期の学習プログラムがあるので、一度行ってみたらどうか。という提案を受け、行ってみることにした。これがバリ島と出会うきっかけとなる。

「新天地、バリ島」

バリ島に到着した途端、感じたのは異国感溢れる雰囲気とその匂い。

お香と思われる独特な匂いが充満しており、スピリチュアルな音楽が流れていた。長時間のフライトの疲れが一気に飛びリラックスしつつも、疲労が一気に回復した体験をしたのを覚えている。翌日からアイルランド出身の先生に英語を教えてもらった。授業自体は日本で行うスタイルとほぼ同じで取り組みやすかったが、後々このバリ島の滞在そのものに意味がある事に気づく事になる。

多様な価値観を尊重するという文化と考え方だ。

バリの人々は、一日一日を一つの人生として区切り「その日をどう楽しむか。どう充実した時を過ごすか。」にフォーカスして生きている。

「日本では、学習は将来への投資。将来に備えて日々計画的に努力していくことが重要だ。努力しない者は取り残され、厳しい将来を迎える事になる。」と学生時代に聞かされていたが、社会人になって違った事を言われる事になった。「出る杭は打たれる。だから能力があっても周りには無闇に見せない方が良い。周囲に溶け込み存在感を消した方が安泰である。」その言葉通りに生きた方が確かに生きやすいのかもしれない。

しかし、そうすると自分らしさは発揮できないし、今まで努力してきたことは何であったのだろう…。モヤモヤする自分が居た。色々混乱していたのだが、バリ島の人々に出会い、話してみると「自分自身が得意とする事で周りの方を積極的に手助けする。

そうすると必要な人だと周りから思われ、慕われ、困ったときには手を差し伸べてくれる人が出てくるのだ。」という言葉が出てきて、この生き方の方がしっくりくるな。と思い、この環境で過ごした方が今の自分には合っていると感じた。そして、この1週間の滞在中に来年の3月に退職し、このバリ島に留学することを決意した。

[バリ島 短期留学プログラム参加時の様子 2013年8月]

バリに行ったもう一つの目的は、モノづくり現場の視察である。

現地学校側もその事を事前に伝えられていたので、事前に調べていてくれて、学習が終わる14時過ぎから学校送迎のドライバーが いくつかの工房をアテンドしてくれた。

現地で気づいたのは、バリ島はメーカーという概念がほぼ無いことだ。モノづくりをしている工房はノーネーム・ノーブランドで小売店に卸し、小売店は値引きを前提に販売する。「他の店より安いよ。もっと値引きするよ。」を売り文句にして値札も付けずに販売していた。そして値下げ交渉をしながら購入するスタイルが主流なのだが、良いものを作っているのに勿体ないなと感じた。そのスタイルはモノづくりをしている人に対して敬意も感じられないし、モチベーションも上がらないことだろう。

バリのものをブランド化して、しっかり定価を付けて販売したらきっとうまくいくのではないのだろうか。そんな事を考えながら帰国した。

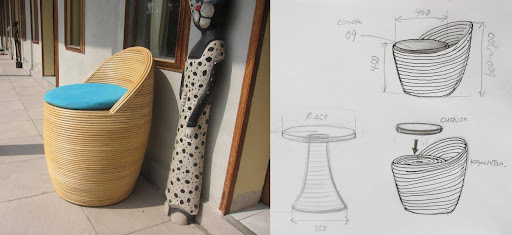

[バリ島の家具工房 – 定価はなく交渉で金額が決定する]

「自然と調和するブランド BALIISM」

2014年春、予定通りバリ島に移住し学校に通いつつも、自身の創作活動も始まった。

スケッチと図面を元に、現地の職人に家具を作ってもらう。そんな形からスタートした。

現地では日本で馴染みのある木材家具に加え「ラタン」という素材を使った家具も一般的だった。このラタンと木材を組み合わせて家具を作ってみたら面白いのではないかと思い、テーブルと椅子をひとまず作ってもらう事にした。

バリの仕事観は日本人の感覚と乖離していて、「気分が乗らないから今週は無理だ。」なんて言われることもある。バリ島内のお客さんは納期が、1、2週間遅れるのなんて良くある事だから、大人しく待っているのだが日本人相手だと中々厳しそう。日本に向けて輸出はしたかったものの、こういった仕事観がバリの個性でもありながら、日本に向けてものづくりをするうえでネックの部分になった。

それからしばらくして、できたラタン家具を日本でメンテナンスしようとするとコストがかなりかかることが分かり、商品開発の方向性を変えることとなった。

これからどうしようか。そんなとき、エレコム時代に先輩から言われたことを思い出した。

エレコムはデスクトップのPCを設置するデスクを製造することからスタートしている、設立当初PCはとても大きく、普通の机だと使い勝手が悪いので、キーボードを収納できたりとPC仕様に特化した機能的なデスクがユーザーから求められていて需要があったらしい。

しかし、大型品は輸送コストもかかるし不良品が出た時に、交換手配などの手間が大変だから、今はマウスなど「手のひらサイズのもの」を基本として開発してるんだ。と研修時に教えてもらった。確かに小型の商品は、輸送も保管もしやすいし合理的であると感じた。バリ島で手のひらサイズ...それなら竹や木彫りで小さなものを作ろう。特に、竹なら環境にとっても良い商品を作れる。

職人さんに依頼するときも、検品基準に沿っているか項目チェックシートを作るなどして、個体差ができる限りでないように工夫した。そして、制作現場に納期管理をする人をつけるなど、日本的なモノづくり方法を現地で取り入れた。最終的にカッティングボード、カトラリー、ココナッツの器などバリ島らしい商品が完成した。バリの職人、豊かな自然、そして長谷川さんのデザインと日本らしいしっかりとした検品・品質管理によって、唯一無二のバリブランド「BALIISM」ができた。

BALIISMの代表商品になっているバンブーストロー。実は、バリでは昔から手作りの竹ストローがあったので、それがアイデアのヒントとなった。昔からあるものはサイズもまばらで数回の利用しか想定していない使い捨てのようなタイプ。

しっかりとした品質になっていればバリ島以外でも受け入れられると思い、改良を繰り返した。最終的に繰り返し使えて環境にもやさしいBALIISMのバンブーストローが完成した。その後、日本でソーシャルプロダクツ・アワードやサステナブルセレクションを受賞した代表商品となっている。

他にもBALIISMのバンブー歯ブラシがロクシタンとコラボしたり、モスバーガーとコラボしたバンブーカトラリーセットも販売されるようになった。こういった海を超えた活躍を伝えると、バリの職人や現地スタッフも喜んでくれている。バリから遠く離れた日本で、自分たちが作ったものが誰かの手に渡っている。これが、職人や従業員たちにとって誇りとなり、モチベーションにもつながっていると感じている。

「やさしい社会をめざして」

2023年にはバリ島ウブドに念願であった直営店を完成させた長谷川さん。直営店ではバリ島の文化を体験できるお供物作りのワークショップをはじめ、ゆくゆくはバリのサステナブルなライフスタイルを提供するツアーもやっていきたいとも考えている。このビジョンの裏にあるのは、日本人にもバリの文化や生き方に触れてほしいという想いがある。

サステナブルな材料としてバンブーが注目されるようになり、BALIISMにますます注目が集まる昨今。それでも、長谷川さんはこれからも働く人たちが負担にならないような仕事量で、バランス重視で事業をしていきたいと話す。

「社員が快適に暮らせる環境づくりとか、社会づくりを大事にしたいんです。」

大量生産・大量消費の世の中だが、長谷川さんが伝えたいことは、その反対にある豊かさだ。

「ものに愛着を持つ。吟味して選んだお気に入りのものを長く使う。そういった行動は心地良いし、環境にも良い。

そして、全てのものの裏には作り手がいる。見えないかもしれないけれど、作り手がいることを感じながら、ものを使ってほしい。」

BALIISMは「良いものを長く使ってもらおう」の理念のもと、ものづくりを行っている。

バリ島に住む人たちの価値観を敬うBALIISMは、これからもBALIISMの長谷川さん、そして製造に関わる工房の職人、社員たちのアイデアが一団となり、すくすくと成長していく。