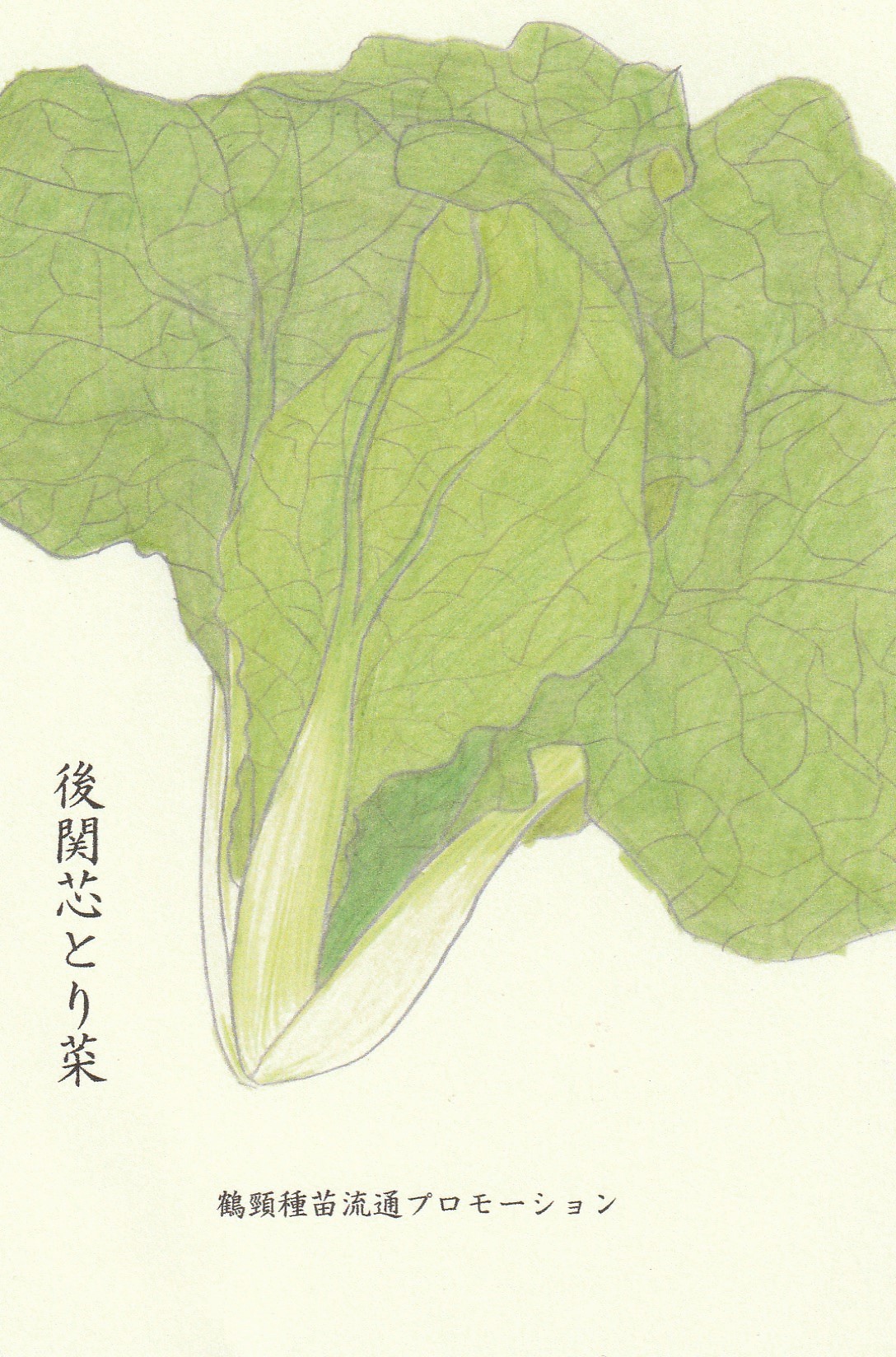

後関芯とり菜(種)

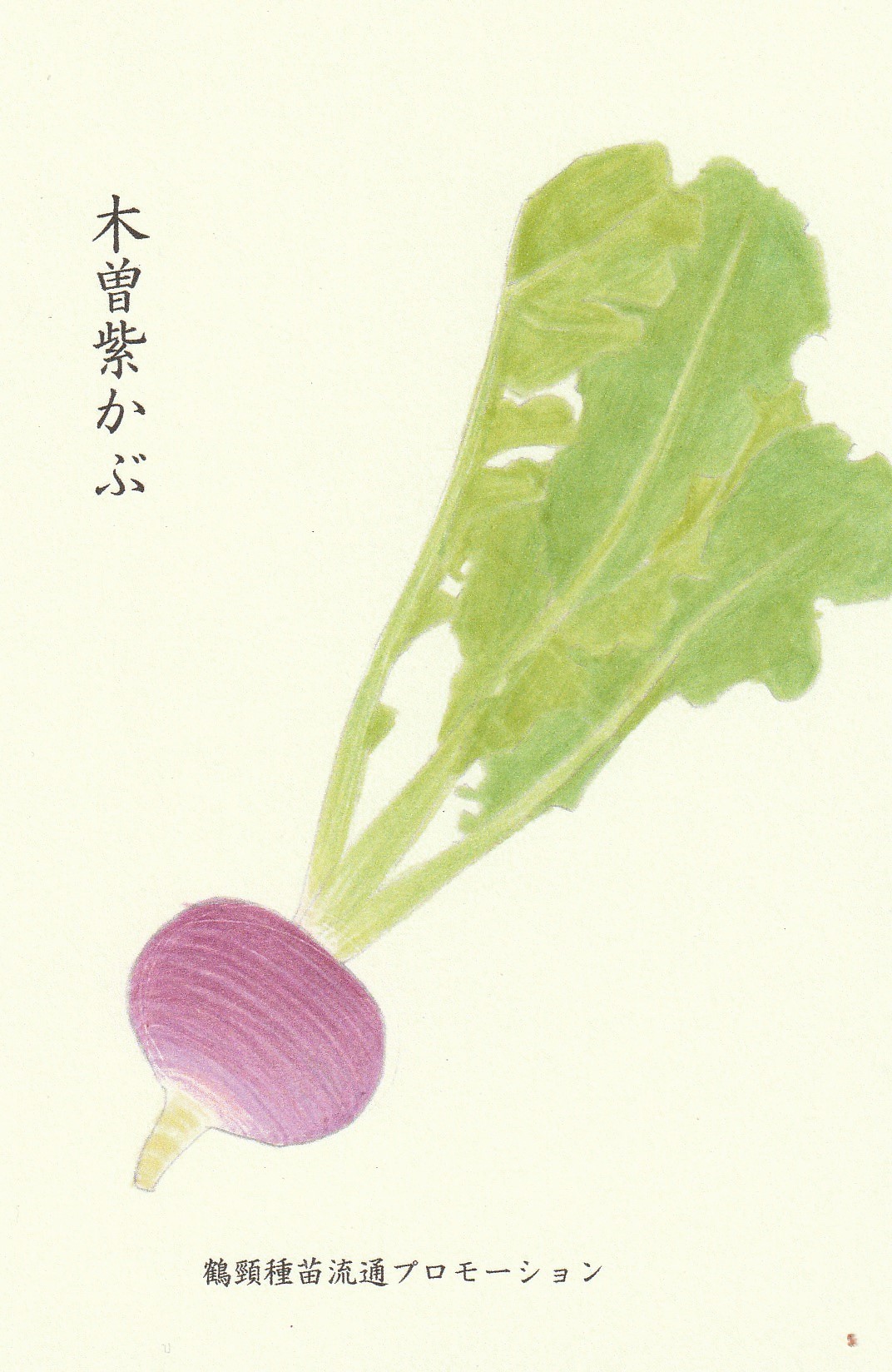

鶴頸種苗流通プロモーション

鶴頸種苗流通プロモーション「野菜は文化財である」

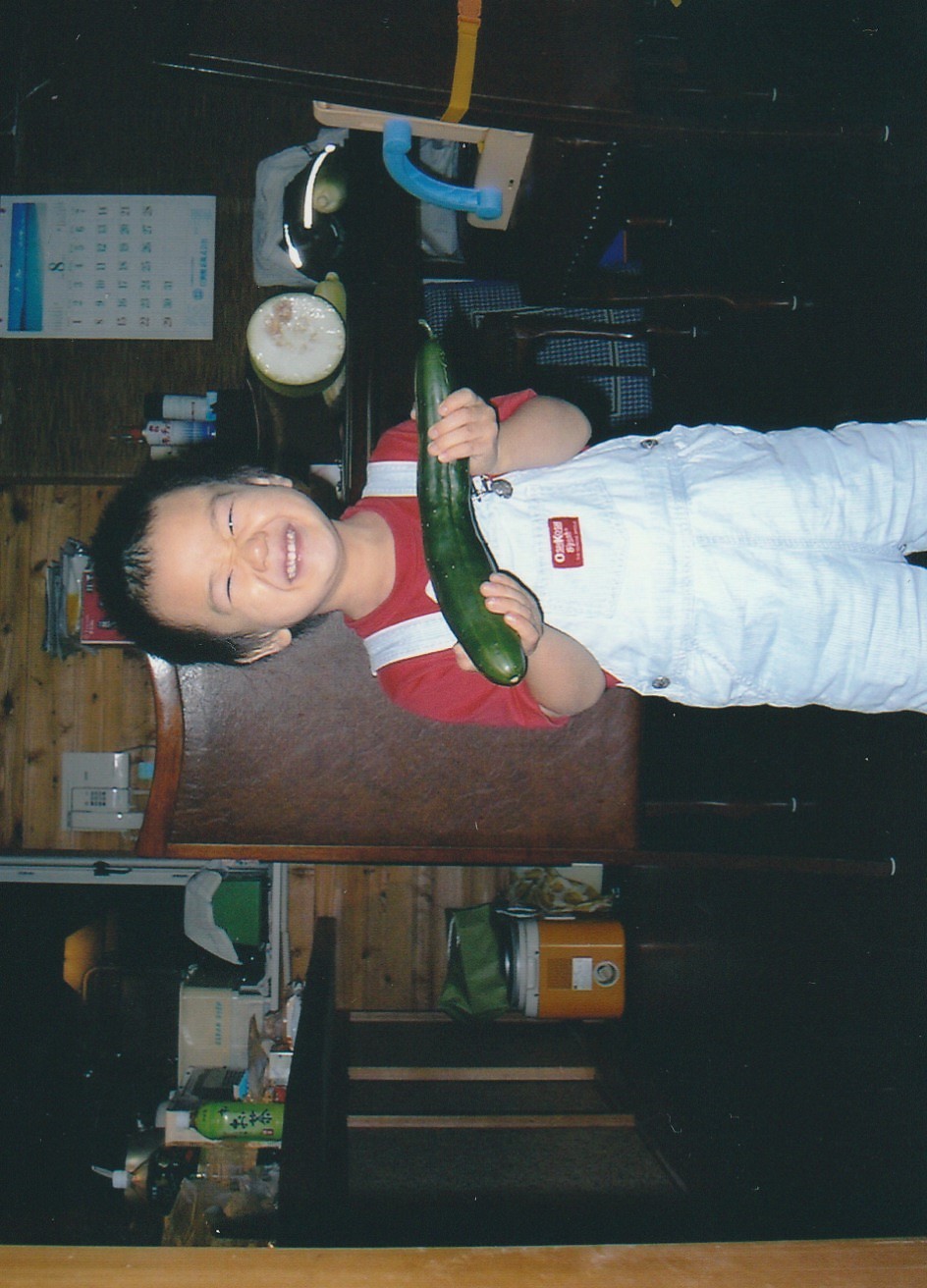

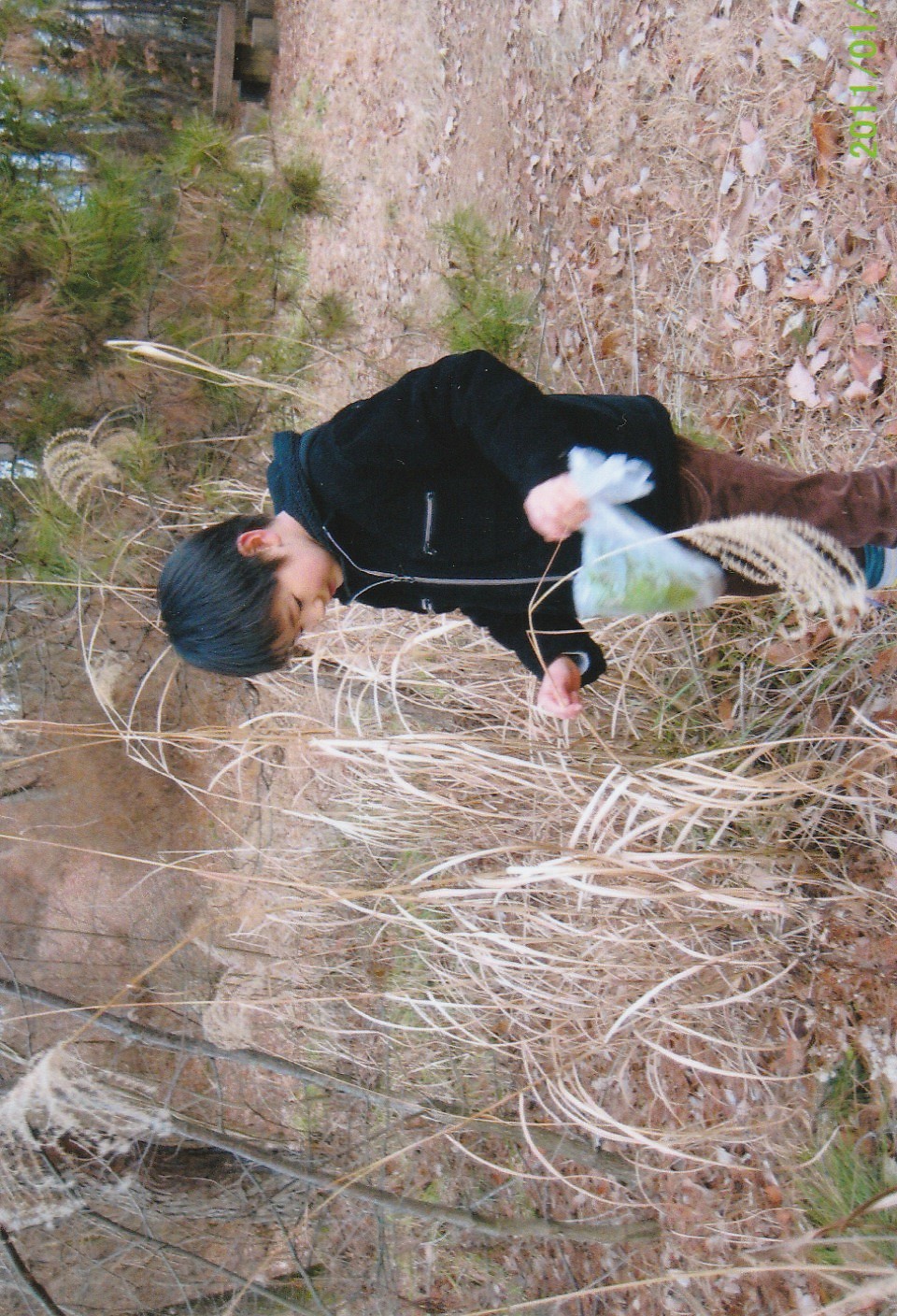

日本各地に古くからある伝統野菜。その伝統野菜の種を全国から仕入れ販売しているのが小林宙(こばやしそら)さん。小さい時から野菜に興味をもち自分で家庭菜園を育て始め、その野菜の関心は種へと変わり、中学生では未だ出会ったことのない種を探しに関東中を回った。

種への関心は止まる事を知らず、伝統野菜の種がこのままでは絶滅してしまうかもしれないと危惧をし、未来に種を残すため、なくなりそうな種を全国規模で流通させて保存していく「鶴頸(かくけい)種苗流通プロモーション」を立ち上げた。現在も大学生の傍ら、伝統野菜の種を全国に広めている。

「タネを手放すことは未来を手放すこと。伝統野菜を守り、つなげていきたい」

現在でも営利を目的にしているのではなく、すでにある伝統野菜のタネを拡散させる役割を担うことにこだわっている。

中学生で起業するなど、小林さんの心の中にも蒔いた種は今後どんな野菜が実るのか?

「鶴頸種苗流通プロモーション」の小林さんの想いとストーリーを聞いた。

「自分にとて身近な存在が植物」

幼少からものを覚えることが好きだった小林さん。家の中にある図鑑などを読み漁るのが趣味だった。

最初は魚に興味があった。魚の図鑑を見ては珍しい魚を覚えていたそう。しかし小学生になり、図鑑で知った魚を実際に見てみたいと思っても、魚は身近にいるものでなく徐々に魚への興味が薄れていった。

東京生まれの小林さんは、東京には新宿御苑や小石川庭園など、植物を見る機会がたくさんあった。そのため植物図鑑で書かれている植物は、自分の身近に存在しており、植物図鑑で見ていた珍しい花や木が植物園に行けば目の前にあった。それが植物や野菜にのめり込む最初のきっかけだったという。

植物に夢中になった小林さんは自分の家でも育ててみたいと、種を買っては自分の家で野菜を育てる。小学生の時は家庭菜園や花を咲かせることが一番の趣味だった。

小学校の3、4年生あたりから種を自分で植えて苗を作り、その苗をフリーマーケットで販売すると苗が売れるようになった。知人に頼まれて種から苗を作るようにまでなり、お小遣いなどを稼げるようになった。それが現在の活動の出発点になっているという。

「野菜から種への転換点」

種から苗や野菜を作って販売していた植物が大好きな少年が、植物から種への関心に変わる転換点があった。

中学1年生の時、父親の知り合いの人の実家が群馬県にあり、そこに空いている土地があった。

その方が、野菜を育てている小林さんにこの土地を畑にしていいよと貸してくれたのだ。

その土地のおかげで今までよりも多くの野菜が育てられるようになり、思う存分自分の好きなように野菜を育てられるようになった。

しかし、ここで問題も発生した。

その群馬の土地で作った野菜を売るための販路がないのだ。

群馬で野菜を作っても、東京まで運び、お店に並んで、食卓に上がるまでに3日、4日もかかってしまっていたらせっかくの野菜も萎びてしまう。

もし、小林さんがこの時に高校生や大学生であったら、アルバイトしてお金をためて冷蔵庫を買うなり、トラックをチャーターするなどの方法もあっただろう。

だが当時中学生であった小林さん。中学生の力では野菜を育てることができても販売する方法がなかった。

そこで、小林さんが目をつけるようになったのが「種」だ。

種なら常温だし、軽いから郵便で送れ、販売もできる。

小林さんは幼少から図鑑が好きでコレクター気質だった。

なので一つの野菜と向き合うよりも、自分が集めた種を並べて眺めたり、新種の種を探し集めていく方が性に合っていた。

中学生で活動に制限があるからこそ、心が種に動いていったのだ。

「鶴頸(かくけい)種苗流通プロモーション」

中学生になって、珍しい種を探す活動が日帰りでいける範囲までとの両親からの許可がおり、関東圏で未だ出会ったことのない種が手に入るところに歩き回るようになる。

しかし小林さんは種探しのために各地を回るうちに、種苗店がどんどん廃業していることに気づいた。

種についての書物を読んでいても種の種類が減っている実態は知ってはいた。

だが実際に遠出までして探してたどり着いた店で『その種を生産している方がもう種を作らなくなった』と言われると、世界の中で種が減っている実情を肌で実感する。

野菜がなくなることはないとは思うが、野菜の種類はどんどん減っている現状。

実は野菜の種の種類が減るということは、人間にとって大きな問題がある。

野菜の多様性が損なわれて画一的な種ばかりになると、心配なのは病害虫や異常気象などの影響がでてきた時だ。

何かの天変地異が起きた時に急に作物が獲れなくなることもあるかもしれない。急に作物がとれなくなった場合私たちはどうする?

「その時に「米や小麦がとれなくてもジャガイモがある」「AというジャガイモがなくてもBというジャガイモがある」というように多様な種類の作物を育て、多様な品種を育てている環境であれば、人間は大きな飢饉や災害でも生き抜いていける。

そのためにも、現在の野菜の品種が減っている現在の問題に警鐘を鳴らすべきで、今のうちから未来の地球に向けて野菜の種を増やすために種を植えておくべきなのだ。

そんな想いを持ち、2018年“中学3年生”の時に「鶴頸(かくけい)種苗流通プロモーション」を立ち上げる。

「地域を超えて種の需要を生み出し、全国規模で流通させることで保存していく」ことを社是として。

もう一度言う。

これだけ未来の地球への想いを持ったのが中学3年の15歳の時である。

「伝統野菜を守る理由」

鶴頸(かくけい)種苗流通プロモーションでは日本全国の「伝統野菜」の種を販売している。

伝統野菜というのは明確な定義というものはないのだが、その地域で昔から栽培されてきた野菜のこと。栽培されていく中で、その土地の気候や生育条件にあった野菜として確立されたものである。

賀茂なすや万願寺とうがらしといった京野菜、鹿児島の桜島だいこんや群馬の下仁田ねぎなど地域の特産を代表する野菜として広く知られているだろう。

その伝統野菜を守る理由には、種を詳しく知っている小林さんだからこその、意外な理由があった。

「伝統野菜を守ろう」と聞くと、今ある伝統野菜の種類をどうやって守ろうかということに意識がいきがちだが、大事なのは「伝統野菜が生まれてくる仕組みをどうやって守るか」の方が大事だと小林さん。

伝統野菜も元々初めは別の場所から持ってきた種が変化したり、混ざったりして、それがその土地で根付いたものである。

そんな伝統野菜の種を全国に配るということは、また新たな伝統野菜を産むきっかけになるという。

特に伝統野菜は他の野菜と比べて、特異な品種の野菜である。だからこそ新たな野菜を生みやすく、育種材料として伝統野菜は非常に価値が高いのだ。

そのためには、日本中の人たちに今ある伝統野菜の種に自由にアクセスできる仕組みを作り、新たな品種を増やしていってほしい。

現在ある伝統野菜の種を絶えなさせないように存続させていく活動も大事である。

だがそれ以上に新たな伝統野菜を作る仕組みを作ることも大事なのだ。

「NPOでなく開業した理由」

伝統野菜の種の保存としての活動をするというのなら、起業でなくてもNPOなどの法人格をもらい活動する手段もあった。NPOの方が補助金だったり、色んな人が支援してくれるお金なども使えるし、活動の規模は大きくなるだろう。

だけど「支援」と「支配」は紙一重の言葉でもある。

支援をしているつもりが、お金を出していただくと、その方達の顔を伺ったり意向に添わないといけなくなる場合も出てきてしまう。

小林さん自身の種への想いに全面に共感してくれたらいいのだが、お金を頂いて活動するのにはリスクがある。自分が信じてきた種への想いは自由に育みたい。

起業した当時は中学生の段階なので、お年玉などでいただいた自分の貯金の中でやるだけやってみようと起業に至った。

「起業した高校生として」

中学3年生、小林さんの人生の中に「起業」という新たな種を蒔いた。

そんな自分の心に蒔いた種が大きく生長の兆しを見せ始めたのが高校2年生の時だ。

たまたま自分の種を置いていてくれた本屋さんにJA(農業協同組合)の出版部の人が来てくれて「本を書きませんか?」という話がでてきたのだ。

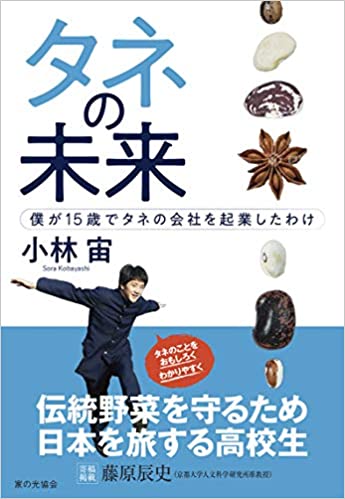

そして、高校生2年生で『タネの未来。 僕が15歳でタネの会社を起業したわけ(家の光協会出版)』

「なぜタネが大事なのか」「タネ業界をどう変えていこうとしているのか」種子法や遺伝子組み換え作物などについても分かりやすく紹介した一冊だ。

その本を出版してからは小林さんの元にメディアが注目しだし、高校2年生の秋から土日は講演活動やテレビ出演、ラジオ出演などもたくさん仕事をこなし、全国の人たちに種の重要性を訴えている。

そんな小林さんも現在は大学生になった。

大学生になった現在でも学業の傍らで、種を全国に届け続けている。

この種に関しても今後もあくまでも副業でやっていきたいと話す。

「鶴頸(かくけい)種苗流通プロモーション」は利益以上に、種を日本中に拡散させる役割を担い、伝統野菜の種の保全がという芯をぶらさずにしていきたい。

「地球について思うこと」

昨今の地球環境など「エシカル」について話を聞いてみると、意外にも鈍い答えが返ってきた。

もちろん地球(人間の生活)が良くなってほしいという想いは一緒ではあるが「エシカル」という言葉だけが先行していて、実態がまだついてきてはいないのか?と小林さん。

例えば「エシカル」とつけば、(実際は分からないけれど)世界を良くしている(だろう)から大丈夫というような、ただの“名前”として使われるのではなく、「エシカル」が本当に地球、人間の生活のためになっている事を願っている。

その上で現在の地球環境についても、地球を取り巻く自然や地球環境は刻々と変化をしている。その変化に争おうとするのでなく、その変化に対応できるように備えるべきではないか、と小林さん。

地球環境の変化に備える答えの一つが、種を守り、多くの品種を生育する環境を整えること。小林さんの地球への想いと現在の活動はこのように一致するのである。

種を購入してくれた人たちにも、できるならば小林さんが考えている種への想いが届いてほしい。

種を購入していただく場合は、購入してから数ヶ月ずっと種の世話をし続けないといけない。数ヶ月間という長い間も種の存在を気にかけてくれるので、その間のどこかでも一度「種へ込めた想い」を考えてくれれば嬉しいという。

伝統野菜の種を全国に届ける小林さん。

種へ込めた熱い想いがそこにはあった。

そして、購入してくれる全国の人の心のなかにも新たな種を植え続け、考えるきっかけを与えようとしている。